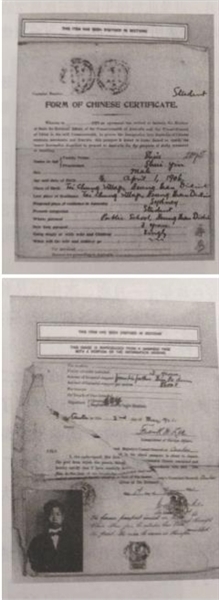

1921年5月2日,外交部广东特派交涉员李锦纶给萧萃贤签发的赴澳留学护照英文部分及同日英国驻广州总领事给他核发的入境澳洲签证。

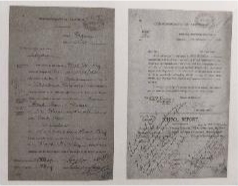

左图为1921年5月25日郭宝庭入境雪梨时的担保人签字。右图为1924年郭宝庭的在校报告。

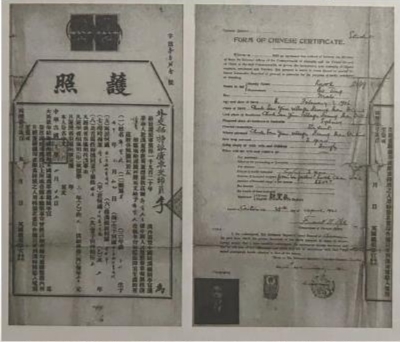

中国政府外交部特派广东交涉员公署颁发给郭宝庭的赴澳留学护照中英文页及签证,包括其照片。

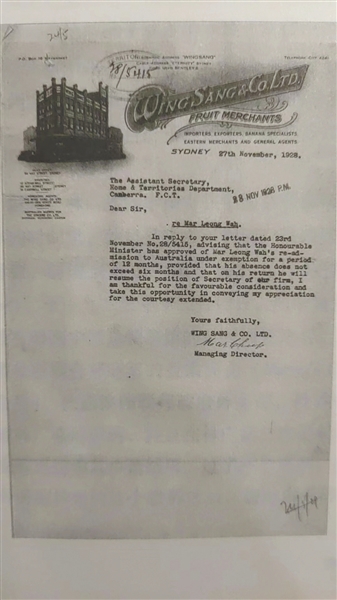

1928年,永生公司总经理致函澳洲内务部秘书,为马亮华回国探亲六个月后重返澳洲申请再入境签证。

环城区(今属南区街道)竹秀园村幼童郭宝庭,在刚满15岁的时候,家族中的长辈就为他办理了赴澳留学护照申请。拿到护照和签证后的郭宝庭与同乡郭林昭、萧萃贤、高万安一起结伴而行。他们从香港乘坐中奥轮船公司获多利号班轮,于1921年5月抵达悉尼。在这里,郭宝庭由悉尼永安公司总经理郭潮及他的父亲担保出关。先后在这里入读语言和商科学校。在所就读过的学校,他的学习成绩一直保持良好。校长在每个年度的学生例行报告中,对这位来自中国的少年赞誉有加。一直到六年之后的1927年4月,郭宝庭从悉尼乘达吞打号启程回国。但奇怪的是,他回国的目的地并不是家乡香山而是径自前往上海。

郭宝庭出于什么原因直接去了上海?如果对清末民初中山华侨通过自身努力开始逐步建立起庞大的政商网络并且开始把他们的商业版图从海外拓展回到中国大陆广州、上海等地的背景有所了解的话,郭宝庭没有选择回到家乡而直接到了上海的原因就不难理解了。当时,由环城竹秀园人郭乐创办的现代百货业永安公司已经分别在上海、香港等地立足并发迹。郭宝庭作为郭氏家族的子侄,回国前夕就在悉尼的永安公司(永安果栏)当过实习生。华人历史学家粟明鲜博士在研究了大量香山幼童的入境记录和相关资料后认为,一个合理的推测是,郭宝庭极有可能直接到了上海永安公司任职公司高管。

永安公司是当时在澳洲一家极具代表性的华人家族企业。在家族、同乡、族亲中大量培养、使用商业精英,成为了永安公司迅速发展的一个重要原因。同样的例子还有来自环城区沙涌村的马亮华,他是现存档案中最早向澳洲当局提出赴澳留学申请的香山幼童。

马亮华的父亲马辛在得知澳洲当局实施新的中国留学生章程这个消息后,当即就向中国领事馆提出了儿子的留学申请。1921年5月,17岁的马亮华来到澳洲后,注册入读一所在连飞炉的青年学校中学课程。和大多数香山少年一样,在年底校长的例行报告中,校长对马亮华的评语是“聪明好学,勤奋刻苦,举止有度,令人满意”,校长对这个天资聪颖的孩子不吝赞赏。

1922年新学期开始,马亮华转学到另一所法文学校继续中学课程,这是一间校规异常严格的学校,马亮华的学习和操行一仍其旧,表现出色。1923年新学期开始,19岁的马亮华没有再去上学,也没有返回中国,而是由其父亲出面向澳洲内务部申请前往悉尼永生公司(先施公司前身)实习。马亮华白天在父亲的公司实习,晚上继续到一所学院里进修商科课程。在此期间,马亮华的父亲不断通过官方、私人以及政商的无数渠道和关系,与澳洲政府的内务部、海关写请求信和周旋,几经周折,马亮华的学生签证终于改换成了工作签证。1929年,他回国度假并与上海永安公司董事李彦祥的女儿结婚后再次重返澳洲,接掌了父亲创办的永生公司并任总经理。马亮华成为了留澳幼童中极少数能留在澳洲继承家族企业的个案。

郭宝庭、郭林昭和马亮华都是当年永安公司和先施公司郭氏子弟、马氏子弟。赴澳留学后,先后进入澳洲公司实习,然后通过各种关系申请工作签证,进而接管家族在澳洲悉尼公司经营和管理权的极少数幸运儿。根据现存档案不完全统计,上世纪20年代至30年代整整10年间,环城区竹秀园村、沙涌村一带赴澳留学的幼童不少于20人。他们当中绝大多数人在到达留澳学习年龄上限之后都必须离开澳洲返回中国。大多数人并没有像马亮华、郭宝廷、郭林昭般幸运,有机会留在澳洲,而是分成南北两条路径黯然离澳。往北,大多数直接入境返回家乡香山,留在香港、广州或上海;往南,大多数都选择了向更遥远的异乡漂泊谋生。如新西兰、斐济等国。很多幼童由于有良好的教育背景和语言基础,不少人在成年之后都事业有成。

在有限的史料中,我们仍然可以看到一个事实,留澳幼童回国的时间正是香山第一代华侨在海外开始站稳脚跟,“四大百货”开始进入香港、上海等城市并迅速崛起的黄金时期。正是由于有这一批无法在澳洲立足的留学幼童的回归,让极具商业天赋的香山人寻找到另外一个生存和发展的全新空间。以往的许多研究都集中在“四大百货”创始人而忽略了对他们整体性的家族精英的作用的关注。对香山留澳幼童的深入研究,将有助于我们发现从淘金热兴起到衰退的几十年,几代香山华侨在海外披肝沥胆,建立起庞大的商业帝国的更多传奇和故事。

很可惜,在这些幼童黯然回国之时,恰逢自己的祖国风雨飘摇,大厦将倾。在传统的叙史视角中,普通的平民史也难以进入史家的视野。我至今无法在幼童的家乡找到他们回国或漂泊异乡之后有价值的文字资料和档案线索,这给研究这批至少上千人,时间前后跨度近20年的留学潮留下了巨大的学术空白和许多有待破解的历史谜团。

文/方炳焯

◆编辑:龙慧◆二审:郑沛锋◆三审:周亚平