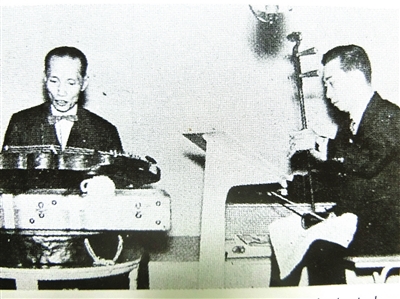

▲1967年4月,吕文成(左)和冯华(右)为《华侨日报》发起救童助学筹款,合奏《双龙吐珠》。资料图片

▲6月28日下午,吕文成演奏演唱数字化音乐作品交流分享活动在火炬高新区城东社区大环小区步步高音乐厅举行。记者 孙俊军 摄

吕文成是20世纪中国音乐史的一代宗师,既是粤乐文化的革新者,也是杰出作曲家,其存世的广东音乐作品无论数量和质量都难觅比肩者。《步步高》便是其中佼佼者,说是家喻户晓,当不会有异议。虽然人们对《步步高》耳熟能详,却未必明了其中的艺术魅力和美学旨趣,只闻其声,未识其音。因此有必要做一番考察,以引起人们对这个作品的更加珍爱。

缘何这首短小精悍的作品能成为粤乐明珠般的存在呢?个中最明显的妙处当在于鲜活的音乐性和硬核的审美特质。我们知道,音乐是听觉艺术,旋律和节奏的辨识度是音乐得以取悦耳朵的关键。所谓音乐性,首先体现在旋律节奏的鲜活度上,而粤乐大多具有这样的素质。由于早期粤乐多采用琵琶、扬琴、秦琴等弹拨乐来演奏,在音乐旋律上跳跃性明显。但是像《步步高》一开端的音乐动机就连续大跳,在中国音乐中则绝无仅有,新颖而峻险。这奠定了乐曲的情绪基调和动力感,随之在明快多变的节奏中保持音乐旋律的流畅,“无穷动”般地一气呵成。这种鲜活度是很具美学能量的。当然,这种能量还需在整个音乐的结构和行进中得到贯穿与传递。仔细聆听,不难发现此曲乐句间正是以此有效地串联成相对自由的鱼咬尾(变体)结构,既有西方音乐创作那样的重复、递进的发展,也有中国音乐那样连缀而成的乐思表达。兼具西方谐谑曲与东方舞曲结合的欢快与诙谐。在艺术风格上,好似广府地区碉楼一样,融合西洋技法和东方的神韵,透着广府文化的实用性和包容性。尤其是整个曲子总是围绕“5、3、1”三个核心音进行,旋律音调明显带有大调式的明朗性格,瞬间便令人进入一种欢乐的情绪当中。同时,由于《步步高》的节奏、曲调平易而质朴,因此在演奏上宜轻宜重(配器的浓淡)、宜大宜小(大小乐队)、宜西宜中(中西乐队),不管用什么编制的乐队演奏,都不影响音乐表现的准确性与谐和感,易于传播。当然,若是用高胡、扬琴等传统的粤乐组合,则更显地道的粤味,尤其是以高胡(吕文成改革后的高音胡琴)为主奏,最能体现其音乐的绮丽风格和清新脱俗的精神特质。正如乐曲标题所指向的“步步高”意趣,更能生动地塑造广东音乐的品格和乐观进取的精神内质。这在近现代的音乐创作中无疑是中、西结合的成功典范,与刘天华的《光明行》《良宵》等有异曲同工之妙。

在近一个世纪的流行传播中,《步步高》已然有了文化符号的意义,而且超出了地域文化的局限,释放出一种现代性的文化能量。国人将其作为迎宾曲,几乎无可替代。不过,由于人们太过于熟悉《步步高》,也习惯于作为节日仪式的背景声音而被轻视。而且,业界常常以之作为创作的材料乐此不疲地“运用”到新的创作中,只可惜,成功者寥寥,往往是硬生生将其捏碎变成佐料,削弱了其美学价值。其实啊,《步步高》作为一首乐曲,其独立性是极强的,具备现代音乐审美的完整性和共情力。《步步高》作为音乐舞台上演出率极高的曲子,若与世界乐坛的名曲做类比,则完全可以与每年在万众瞩目的新年音乐会中奏响的《拉德茨基进行曲》一曲相媲美。无独有偶,吕文成的另一杰作《平湖秋月》,宜视作粤乐的姐妹篇。一动一静,一谐一庄,相映成趣。二者无疑都是粤乐乃至国乐中的天花板存在。如今讲求文化自信,像《步步高》这样优秀的广东音乐不遑多让。

作者:麦琼 孙俊军

◆编辑:吴玉珍◆二审:张耀文◆三审:周亚平