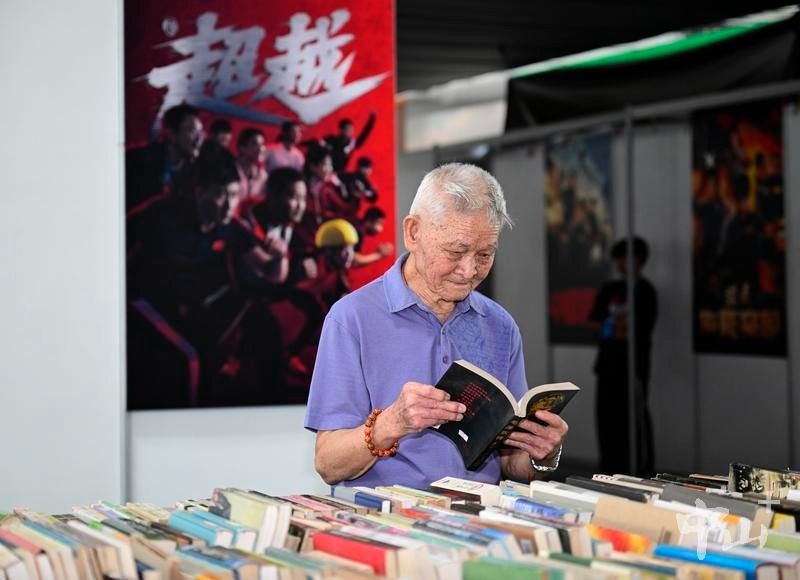

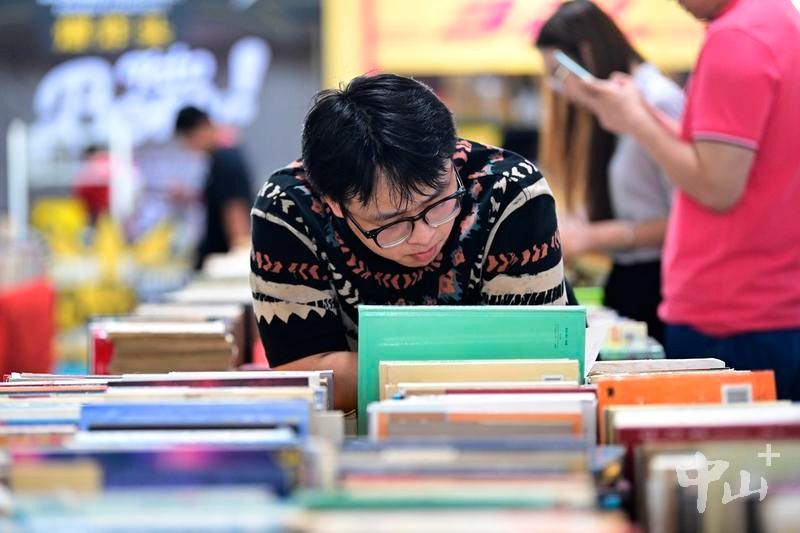

2025南国书香节中山分会场暨第十七届中山书展(以下简称“中山书展”)于8月15日至19日在中山博览中心举办,并在全市各镇街联动。本届中山书展以“书香湾区,阅见世界,共享未来”为主题,在上万平方米的展场里铺展出一幅流动的文化长卷——这里没有都市的喧嚣,只有指尖摩挲书页的沙沙声;没有流量的浮躁,只有读者与作者跨越时空的思想共鸣;更没有地域的隔阂,大湾区的文化书香在此交融,共同书写着“阅读共同体”的生动注脚。

好书上新,大咖齐聚:

“知道中山好,没想到这么好”

今年的书展与“书香湾区”主题紧密相连,汇集了众多知名出版发行单位,如北京大学出版社、广东省出版集团(包含广东人民出版社、岭南古籍出版社、新世纪出版社)以及连续三年参展的深圳出版集团。大同出版传媒和澳门文化公所也受邀前来中山市参展,共同构建了一个大湾区的文化交流桥梁。

“中山书展会场的氛围特别好,它不仅仅是一个书籍的展示空间,更是一个充满读书文化理念的交流平台。”虽然多次来到中山,却第一次以出版社身份参加中山书展的广东人民出版社副总编辑卢雪华说。她目睹了中山书展的成功举办,一届又一届,其影响力和传播力持续增长。最让她心动并由衷推荐的是中山的《香山文脉》系列和中山美丽乡村系列丛书,通过阅读这些书籍,她深入了解中山、品味中山,不禁发出“知道中山好,没想到这么好”的感慨。

“好书”是书展的底色。在特色出版物区,《香山文脉》系列、《中山美丽乡村》系列丛书就是让人眼前一亮的中山“本地书”。郑观应、吕文成、萧友梅、黄苗子、郑君里……这些耳熟能详的名字,他们的生平事迹、思想精华,在字里行间得以延续,让中山的历史文化底蕴更显厚重。反映中山美丽乡村主题的新书好书也在此展陈,如《出伶仃洋》《山河血脉—左步人的百年家国梦》《濠涌记忆:六百年香山隆都古村的前尘往事》等,既把每个村的历史沿革、名人侨胞、当代特色化为文字,也将“百千万工程”带来的新变化、新面貌全部融进去。读者们在这些书籍前驻足,细细品味,仿佛能听到历史与现代的对话,感受到文化的传承与创新。

“大咖”是书展的亮点。今年书展邀请的嘉宾名单堪称“文化天团”:北京师范大学文学院教授、博士生导师康震,带着《康震诗词课:苏东坡12讲》开讲;复旦大学中文系教授、图书馆馆长陈引驰,在此与读者聊聊《逍遥的密码:庄子与现代的心灵自由》;儿童文学作家、被誉为“当代小学生心灵成长的代言人”的商晓娜,为小读者们分享《好书就是好朋友》的阅读体验。让读者惊喜的还有马伯庸的出现——他带着见微系列新书《桃花源没事儿》,来书展与读者共同探讨历史与现实的奇妙交织。近20场的读者见面会、写作分享会、讲座、故事会,让读者在享受文化大餐的同时,也感受到了阅读带来的乐趣与温度。

8月15日,丘克军讲座——从“私人文学史”到《弃犬历险记》创作在博览中心书展主会场举行。记者 缪晓剑 摄

“互动”是书展的灵魂,让“阅读”从单向接收变为双向共鸣。除了传统的签售、讲座,主办方还设计了“书香画韵·集章寻礼”、非遗产品DIY制作、科学零距离、青少年无人机展示等特色活动。在中山文旅的展区,“中山故事”将老城的烟火、历史的记忆变成一个个值得纪念的文创产品;声屏教育则将“声音的魔力”融入书页,与小朋友一起玩起“名著猜猜猜”“配音模仿秀”“字词对对碰”“文化密盒之高手过招”“萌趣小龙”等多种互动体验。

带着家人来逛书展的刘女士就与正读高一的儿子一起挑战“高手过招”,重温了一把中国传统文化知识,在趣味中加深了母子间的情感交流,也让儿子对中国传统文化有了更深的认识和兴趣。这些互动活动,不仅丰富了书展的形式,也让阅读成为了一件更加生动有趣的事情,让读者在参与中感受到了文化的魅力与深度。在“书香画韵·集章寻礼”活动中,读者们穿梭于各个展位之间,通过完成指定的阅读任务或参与互动游戏,收集印章,兑换精美的文创礼品。这一过程不仅激发了大家的阅读兴趣,还促进了读者之间的交流与互动。

一抹书香,文化共鸣:

换种方式与中山相遇

翻开中山的书页,处处是“故纸”里的薪火。从南宋“香山立县”到近代“一个中山,半部近代史”,中山人把书卷气写进了脊梁。每年的书展,则是打开这本“城市之书”的最佳方式——它不仅展示了中山的过去,更串联起当下与未来,让读者在书香中寻觅到与这座城市的深层共鸣。

这种共鸣,早已融入市民的日常生活。自2002年首届“中山读书月”起,阅读便成为中山市民生活里不可或缺的仪式:17届书展的持续深耕、2000余场阅读活动的遍地开花、《中国诗词大会》第六季广东省唯一海选赛区的落地……阅读不再是“小众雅事”,而成为“全民日常”。数据是最有力的注脚:2024年中山市民阅读参与热情高涨,超三成受访市民阅读时间增加,日均阅读总时长约2小时;过半数市民精读图书量较2023年提升,人均年阅读量达20.2本(含电子书8.4本);64.9%的家庭藏书超25本,39.3%家庭藏书逾50本。在“全民阅读满意度调查”中,市民对公共阅读硬件设施、“市民选书、政府买单”、居所附近购书环境等10项指标的评分均在8分以上,总体得分88.4分。

17岁的中山书展,像一瓶越酿越醇的美酒,将“书香气、文化味、温度感”融入市民生活,更将“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚酿成城市的文化底色。这份坚守的背后,是中山对“文化兴城”的深刻理解——工业可以立市,产业可以强市,但写好“文化兴城”这篇大文章,才能让城市更加“秀外慧中”,更有学习力和创造力,走得更稳、跑得更远。

中山以政策为笔,在文化兴城的蓝图上写下‘实干’二字。作为率先在广东省出台《促进全民阅读发展的意见(2021—2025)》的城市,中山分步实施‘百个香山书房’等民生工程;2024年,《中山市全民阅读提质增效三年行动计划(2024—2026)》印发,明确“到2026年形成全民覆盖、共建共享的阅读服务体系”的目标。截至2024年底,全市已建成104家“香山书房”,覆盖23个镇街,总建筑面积2.3万平方米,累计接待读者175.5万人次,借阅量44万册次——社区书房日均客流量从2022年的32人次增至2024年的89人次,乡村书房节假日客流量较2023年翻番。阅读,真正从“纸上规划”变成了“触手可及”的生活场景。

中山书展以创新为翼,推动阅读场景从“单向输出”转向“双向共创”,参与群体从“读书爱好者”扩展到“全年龄段市民”。今年的书展便是这一理念的缩影。正如广东新华发行集团中山新华书店有限公司副总经理潘双桂所说,“根据历届数据,亲子绘本、银发养生、社科读物这三类最抢手,我们干脆一次备齐。书展期间,不止博览中心,新华书店在中山的四家门店同步联动进行寻宝打卡赢好礼等活动,真正实现从娃娃到长辈的全民阅读。”在这里,传统出版与新兴技术碰撞出火花,电子书、有声读物、数字阅读等新业态纷纷亮相,让读者在享受纸质书带来的阅读体验的同时,也能感受到数字化阅读的便捷与乐趣。这些创新举措,不仅拓宽了阅读的边界,也让中山的文化产业焕发出新的生机与活力。

以开放为帆,中山将本届书展从“城市文化活动”升级为“湾区文化交流平台”。书展开幕当天,澳门文教出版协会副会长、澳门大学原副校长、澳门口述历史协会副会长黎日隆带着澳门文化公所的出版物来到中山书展,作为早在2016年便参加“南国书香节”的出版商,今年是第一次来到中山书展,他最大的感受便是“场馆布置精致,本土选题丰富,尤其是香山文脉系列和美丽中山系列丛书,封面设计雅致、内容扎实,将中山的历史、人文、村落故事娓娓道来,让人爱不释手。”他不仅特意在展区拍照留念,还表示回到澳门也会向身边人“强烈安利”,“明年若时间充裕,我们一定准备更丰富的品种,布置更大展位,并邀请澳门出版、文化界同仁组团前来,实现双向交流。”

在这里,文化兴城从来不是“为文化而文化”,而是以阅读为媒,激活传统文化的现代生命力,为城市发展注入新动能。正如中山市副市长杨海东在书展开幕式上所言:“当前中山以文化赋能‘百千万工程’,大力实施产业科技、城乡形态、政务服务、社会治理四大改革升级行动,凝心聚力推动高质量发展。”中山将继续推进香山书房等公共文化空间建设,完善覆盖城乡的阅读推广服务体系,让群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活,让书院、书店、书房成为点亮城市的文化之光,全面推动中山书香社会建设迈上新台阶。

墨香浸润十七载,绘就人文湾区新篇章。17岁的中山书展像一瓶美酒,将“书香气、文化味、温度感”融入市民生活,将“爱读书、读好书、善读书”的社会风尚越酿越浓。写好“文化兴城”这篇大文章,中山这座城市将更加“秀外慧中”,更有学习力和创造力,走得更稳、跑得更远。期待这场持续5天的书展,不仅让书香弥漫城市生活,更种下了无数颗“阅读的种子”——它们会在湾区的土壤里生根,在中山的烟火中发芽,最终长成一片郁郁葱葱的文化森林。

【统筹】统筹 吴森林 谭桂华 闫莹莹 卢兴江

编辑 何淼 二审 朱晖 三审 岳才瑛