开栏语

8月14日,中山市工会第十七次代表大会暨劳动模范、先进工作者和先进集体表彰大会召开,对中山市2025年获评的劳动模范、先进工作者和先进集体进行表彰。

他们当中有扎根制造业车间里精益求精的技术能手,有守护城市烟火气的基层工作者,有驻扎“工改”一线的奋斗者,还有带领团队攻坚克难的科研带头人……

他们以实干笃行诠释责任担当,用创新奉献书写时代华章,是中山高质量发展的中坚力量,更是这座城市的精神标杆。即日起,中山日报、中山+将推出《劳模说·致敬榜样力量》系列报道,聆听他们的奋斗故事,感受他们的榜样力量,展现新时代中山人砥砺前行、拼搏进取的精神风貌。

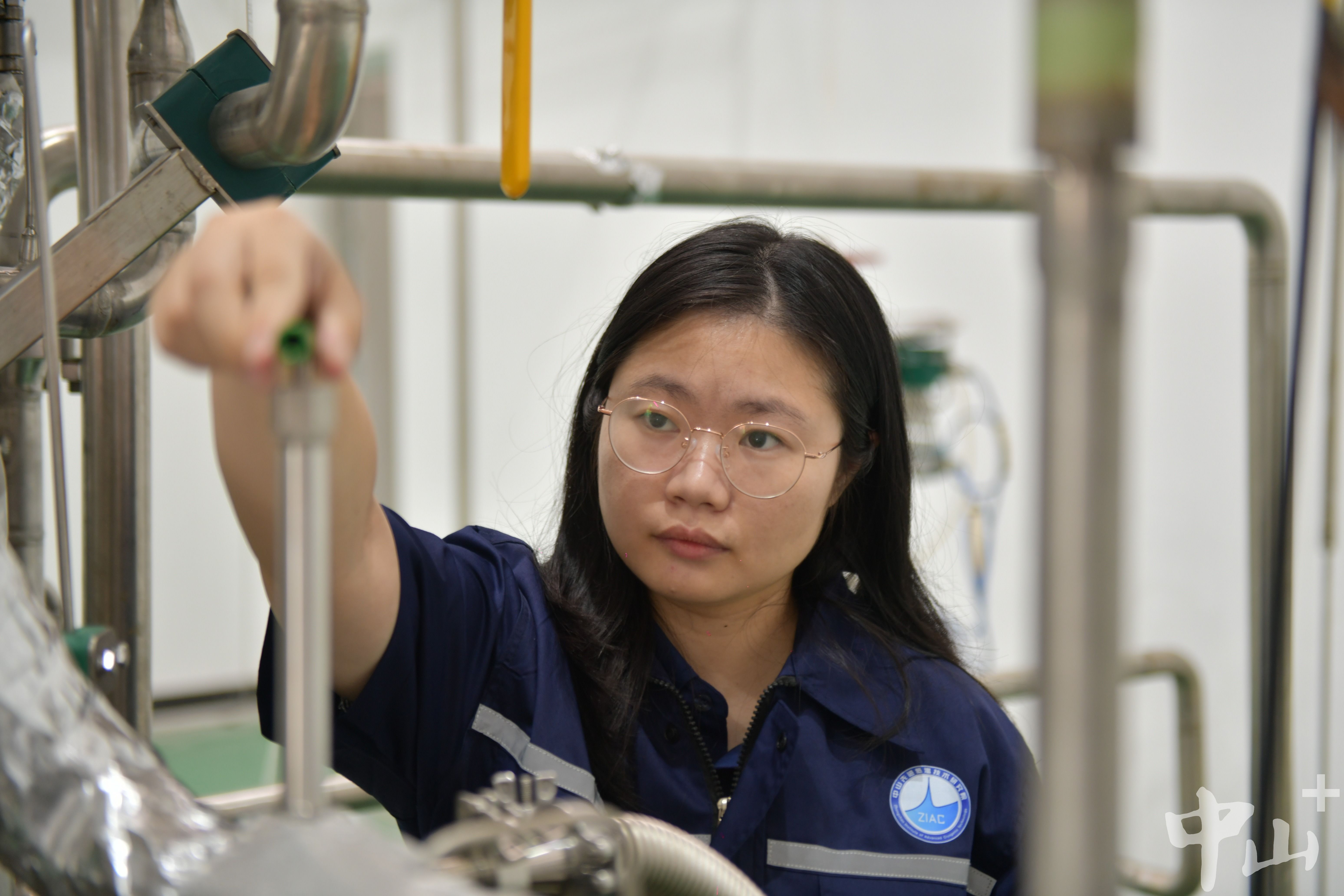

在中山先进低温技术研究院的实验室内,一台长达28米的氦液化器正稳定运行,显示屏上的温度数值已降至-269℃。带领团队完成这一突破的,正是研究院科研技术部部长王倩。

过去4年里,王倩带领团队建成国际领先的大型低温技术研发平台,参与研制出国内首套3000L/h氦液化器,打破国外技术垄断,曾获广东省青年拔尖人才、中山市创新领军人才、中国科技产业化促进会科技创新奖一等奖等荣誉。日前,王倩还被评为中山市第十一届劳动模范。

从无到有搭建研发平台

从无到有搭建研发平台

2021年,清华大学能源与动力工程系博士毕业生王倩为了心中科研创新、实业报国的梦想,毅然放弃某985高校稳定的教职工作,成为中山先进低温技术研究院的首批科研人员,开启了20K以下低温制冷技术及应用研究之路。

“当时研究院刚成立,团队只有6个人,租用的实验室才1000多平方米。”回忆起步时的艰辛,王倩记忆犹新,“所有平台设备都要从零开始搭建。”

研究院如今所在场地建成后,团队第一时间便是搭建平台,为解决核心技术做好“智”撑。在液氢、液氦等低温领域,他们系统梳理出关键装备、材料性能测试的空白点,开始了艰难的攻关。其中,低温导热率测试的研发尤为棘手。“测量部件尺寸要精确到纳米级别,我们试了很多方法都失败了。”王倩说,后来他们从半导体芯片的刻蚀技术中获得灵感,才突破了技术瓶颈,不仅完成平台搭建,还开发出新型测量元器件。在多领域技术交叉突破中,团队“从无到有”逐步搭建起了大型低温技术研发平台,其中7项平台建设填补了国内空白。

如今,团队已发展成30多人的科研劲旅,平均年龄30出头,博士占比50%。研发方向也从单一的液化器拓展到新型储能、流体机械、极低温制冷机、低温生物和医疗等多元领域,一个完整的低温技术研发体系已然成型。

研制国内首套3000L/h氦液化器

研制国内首套3000L/h氦液化器

“打破国外技术垄断,打造中国低温技术‘第三极’”既是当时研究院的愿景,也是王倩“弃教从研”的内在驱动力。在短短几年内,她承担了国家及省市科研项目5项,累计获得近2亿元财政经费支持。资金有了,真正的硬仗才刚开始。彼时,国内低温技术领域正面临“卡脖子”困境,关键设备依赖进口。

为满足国家需求,王倩带领团队研制出国内首套3000L/h氦液化器冷箱,并不断优化改造其内部,以拓展工业应用范围。28米长的系统包含了管件、阀门、换热器等上千个精密部件,而不同尺寸、口径的部件需要有序集成,集成过程如同“低温迷宫寻宝”。

去年5月,氦液化器系统进入调试阶段,团队24小时在实验室里轮值换班。5个月里,团队经历了10多次启停调试,压缩机断电、吸附器堵塞、透平卡死等问题不断显现。负责统筹工作的王倩并不一言堂,她将问题摆到会议桌上与团队成员深入讨论,共同找出问题、提出解决方法,并落实方案。“做科研要踏实,更要耐得住寂寞,技术攻关都是反复多次打磨与突破,没有捷径可走。”王倩说。

探索液氢储运降本路径

探索液氢储运降本路径

近年来,王倩发表高水平论文30余篇,获国家专利授权26项,主导编制标准5项,并担任中国能源学会专家组委员,北京能源与环境协会国际暨港澳台专家委员会委员。

此外,她主持的中山创新创业团队项目——液氢储能项目成功入选国家发改委《绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)》及广东省能源领域氢能试点拟推荐项目。

“液氢储存传统的方式是真空形式,建造成本较高,且大型方案制造工艺复杂。我们提出了两种创新思路:借鉴天然气薄膜思路进行大规模存储,以及利用天然地质环境做地穴储氢。”王倩介绍道。

如今,王倩的目光已投向更前沿的领域。“量子计算机需要接近于零度的低温运行环境,目前我们正在做这套极低温大冷量制冷系统。”王倩说,国内低温技术起步晚于国外近百年,经过一代又一代科研人的努力,目前处于并跑阶段,“但我们的未来目标是实现领跑”!

编辑 张英 二审 朱晖 三审 查九星