“同学们,谁愿意和大家分享一下暑假里最有趣的回忆?”9月5日,刚开学的第一堂心理课上,教室里气氛轻松活跃。孩子们举起小手,有的谈到和父母一起旅行的快乐,有的说起和伙伴游戏的趣事,还有的写下自己的心情,勇敢地在同学面前朗读。笑声与掌声交织,让原本紧张的开学氛围逐渐融化。

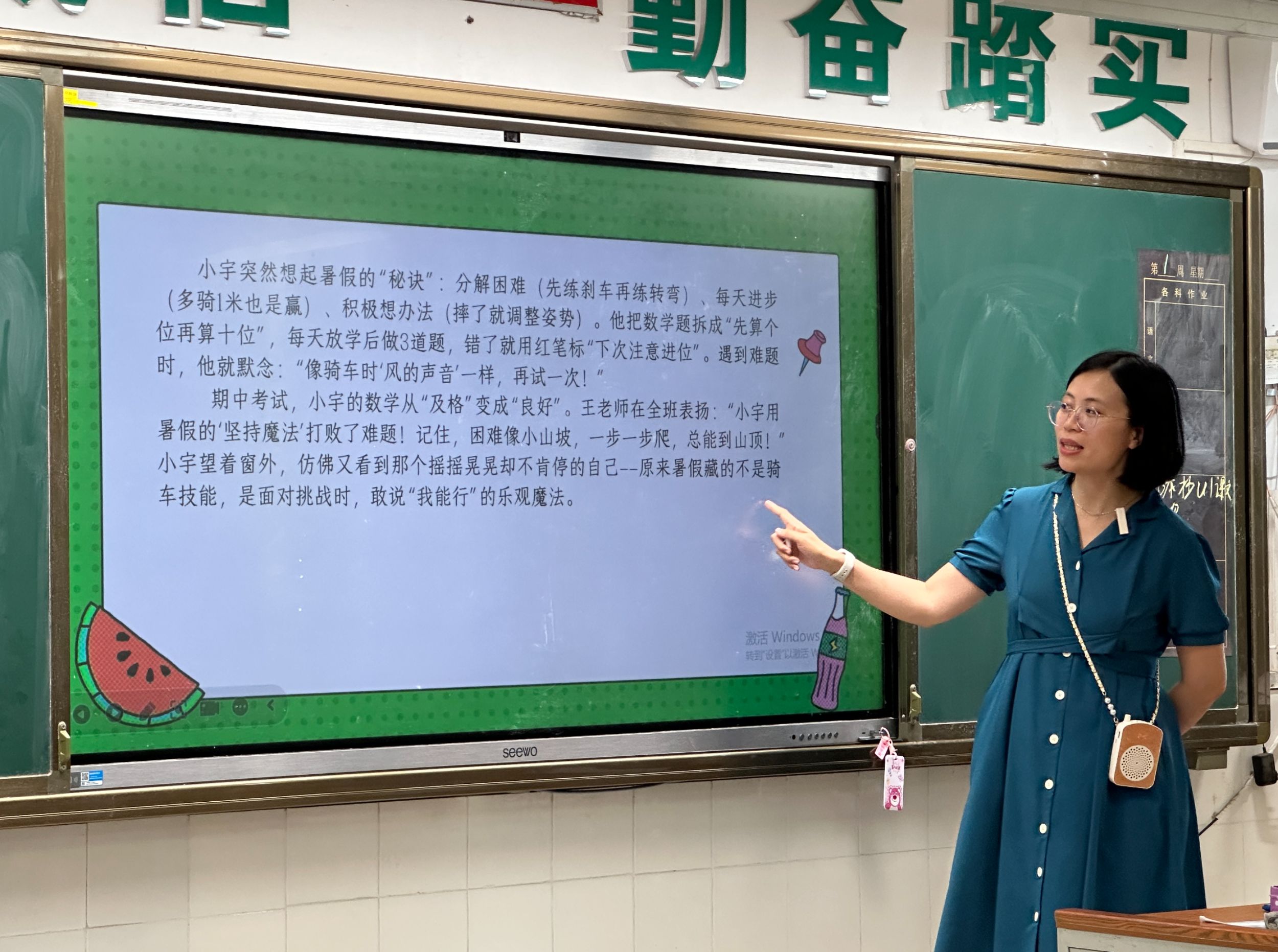

站在讲台上的,是三角镇中心小学的心理老师——蓝斯琦。她留着利落的短发,穿着一袭蓝色裙子,与孩子互动时温柔又有耐心,让人感觉亲和力十足。课堂中,她耐心倾听孩子们的故事,偶尔与他们对视,眼神里流露出的关怀,总能让孩子们更放松地打开自己。对她来说,这样一堂“开学第一课”,不仅是帮助孩子们调整状态,更是一次心灵的开启。

2016年,蓝斯琦来到三角镇中心小学,成为一名小学心理老师。大学期间,她便一直思考自己未来的就业方向,考虑到自己一直以来都喜欢与孩子相处沟通,便选择投身教育行业。毕业后,她曾在初中任教过,但渐渐发现自己更心仪小学的氛围。

相比青春期的青涩与叛逆,小学生的天真无邪更让她感到治愈与快乐。孩子们的笑容、稚气的话语,常常驱散她的疲惫。“当孩子们留意到我换了发型,笑着对我说‘老师你好漂亮’的时候,我就觉得特别开心。”她说起这些瞬间时,总会忍不住露出欣慰的笑容。

她的一天,从备课开始。与其他教师不同的是,在课间、午间和晚托的时段,她还要接待孩子们的心理辅导请求,倾听他们的心事,陪伴他们的情绪。除此之外,新学期开始,她还要为全校学生进行心理测评,逐一筛查可能存在心理危机的孩子,再逐个进行访谈。两千多名学生、两位心理老师,这样的工作量常常让人透不过气。但她从未退缩:“虽然很忙,但只要能帮到孩子,就觉得心里很踏实。”

孩子们走进心理辅导室的理由千奇百怪。低年级的孩子可能因为注意力不集中、学习困难而苦恼;高年级的孩子则会因学习压力、家庭矛盾、人际冲突而痛苦。蓝斯琦清晰记得,一个五年级的孩子因为长期厌学,总想方设法请假不上学。后来才发现,他背后有着紧张的亲子关系和复杂的家庭环境。于是,她和老师们一次次上门接送,还联合社区心理咨询师、妇联和民警共同介入,才让孩子慢慢走回课堂。“很多时候,孩子的问题不仅仅来自学习,而是家庭、社会多方面因素交织的结果。”她感慨道。

危机有时来得更为突然。此前,有一名学生在网络上发表了一些消极言论。当班主任联系到蓝斯琦后,她们便第一时间赶到孩子家中了解情况。关上房门的那一刻,那个在别人眼中阳光开朗的孩子,脸色瞬间沉了下来,眼泪止不住地滑落。他诉说着巨大的学习压力与失眠困扰,那种压抑让她心头一紧。面对孩子不告诉父母的请求,她陷入两难。最终,她选择承担起“守护者”的责任,与家长沟通后将孩子送到医院接受心理治疗。幸运的是,在家人和学校的陪伴下,孩子渐渐走出了阴霾。那一刻,她深深明白:心理老师的工作,不只是倾听,更是在关键时刻托住一个生命。

其实,蓝斯琦也曾陷入过迷茫。刚入行时,她因为缺乏经验而被家长质疑过,也曾觉得自己温柔的性格难以撑起老师的威严。那段时间,她常常在办公室里默默落泪。但八年的磨炼,让她学会在挑战中找到平衡。她坦言:“心理老师也需要心理支持,我会定期找机构的心理导师倾诉和学习,让自己始终保持正向循环。”

如今,她最大的心愿是:希望孩子们能在阳光下成长,不再被分数“绑架”,而是发现自己的多元优势,学会看到“那个更完整的自己”。她坚信,如果小学阶段的心理教育做得足够扎实,许多问题就能被及早化解,不会在初中和高中阶段演变成难以承受的困境。她也希望更多的老师和家长能一起加入心理健康教育,而不是让心理老师孤军奋战:“教育,本质上就是人与人之间的关系。只有大家一起努力,孩子们的心灵才能更健康。”

心理老师不是魔法师,不能解决一切问题,但蓝斯琦愿意用耐心、专业和爱心,为孩子们点亮一盏盏心灯。她常说:“只要孩子们愿意敞开心扉,哪怕只是一句悄悄话,那都是我最珍贵的收获。”

编辑 赖彤瑶 二审 陈彦 三审 江泽丰