雨珠顺着中山市应急管理局调度中心的玻璃窗蜿蜒而下,LED大屏上,超强台风“桦加沙”正裹挟着狂风暴雨向珠三角逼近……

这两天,中山的“防台时钟”未曾停歇。从市气象局的预报大厅到镇街的应急指挥室,从摇晃的渔港码头到亮着暖灯的避护场所,全市各级党委政府和职能部门坚决落实省委、省政府部署要求,毫不松懈抓好防台风防暴雨防内涝各项措施,干群同心,全力确保人民群众生命财产安全。市委书记郭文海、市长尹念红带头扎根一线,全市近1.9万名防汛人员昼夜值守,近4千名救援力量前置重点镇街。

这两夜,中山有无数盏灯亮到天明。市气象局里,工作人员紧盯卫星云图,眼睛熬得发红却不敢有半分懈怠;市应急管理局内,电话铃声、调度指令此起彼伏,值班人员的声音带着沙哑却依旧清晰有力;120急救车上,警笛声在雨夜里穿梭,成了危急时刻最可靠的指引。这座城市,正用最朴素的守护,把千万人的安危,织进一张温暖的网中,网住了风雨,也网住了人心。

风雨里:

两声啼哭,一场与时间的赛跑

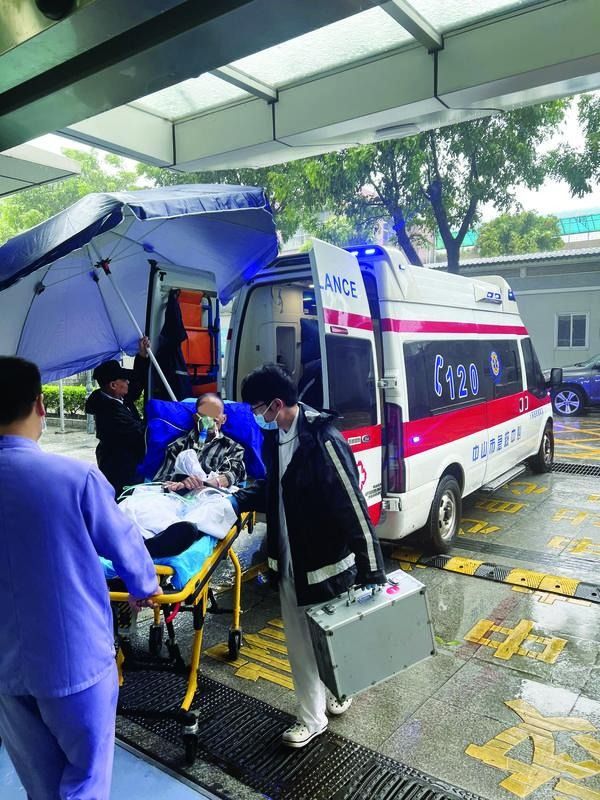

9月24日凌晨,雨下得比往常更急。中山市第六人民医院(火炬高新区人民医院)的急救车在雨幕里疾驰,车窗外的雨点像小石子一样砸在挡风玻璃上,雨刮器疯狂摆动,视野却依旧模糊。

车厢里,出诊医生的手始终搭在孕妇的手腕上,掌心的温度透过薄薄的衣袖传递过去,成了孕妇此刻最安心的依靠。“别怕,我们离医院越来越近了。”他轻声安抚,声音温柔却坚定。而后,对着对讲机传递关键信息:“孕妇有二次剖宫产史,37+4周,怀疑血性羊水,手术室准备好!”

另一边,医院的手术室灯光早已亮起,麻醉科、产科、新生儿科团队等全员到位。待急救车停稳,医院的“绿色通道”便开了。等候在门口的医护人员推着平车冲过来,把孕妇直接送进手术室。术中,虽然遇到了“进腹困难”的挑战,但主刀医生的目光却始终锁定在手术部位。几个小时后,手术室的灯终于灭了,医生推开大门,那句“生了,母婴平安”像一束光,让走廊里焦急等待的家属瞬间红了眼。

几个小时后,黄圃人民医院里,又一声嘹亮的啼哭划破了雨雾。这是市民蓝女士的女儿,也是这场台风里第二个平安降生的宝宝。

回忆起路上的情景,蓝女士还心有余悸:“当时风大得像要把车掀翻,我吓得直哭,医护人员一直握着我的手说‘没事’。”

据介绍,那天早上7时许,黄圃人民医院产科接到120指令后,值班医生、助产士拎着接生包就冲下了楼。平时十几分钟的车程,那天走了近半小时,司机握着方向盘的手绷得发白,医护人员则隔着电话,一步步教蓝女士调整呼吸。

“看到孩子的那一刻,所有害怕都没了。”蓝女士抱着怀里熟睡的女儿,脸上露出了安心的笑。参与救援的医生何婉慧则表示:“这是我们的职责,不管雨多大、风多急,只要孕产妇有需要,我们肯定到。”

这两声啼哭的背后,是中山一整套急救系统的高效运转。据中山市120急救指挥中心负责人、市人民医院急诊一科主任麦惠强介绍,目前全市23个镇街共有32个急救分站,这些急救分站的救护车接受中山市120急救指挥中心调度,并遵循“就近原则”进行调度。为确保台风期间急救调度高效顺畅,在调度方面,指挥中心还在24小时“三班倒”的基础上,增加调度员人手,同时救护车医务人员放弃休息,确保足够力量应对台风。

数据显示,9月24日凌晨0点到14:30,全市院前急救出车123趟,救助患者类型包括腹痛、胸闷、呼吸困难和外伤患者等,其中,救助台风相关患者出车1趟。

街巷间:

一盏暖灯,托举万千人的安心

台风中的守护,不止于产房里与时间赛跑的急救;街巷深处的避护所里,一盏盏暖灯也正为需要的人亮起。

9月24日上午,中山进入十级风圈。室外的树被吹得弯下腰,雨丝横着扫过路面,而五桂山街道的5个应急避护所里,却暖得像另一个世界。

长命水村的避护所里,饭点一到,热乎的米饭和炒菜就端上了桌。60多岁的李阿婆捧着饭盒,往嘴里扒了一口菜,笑着说:“比家里还周到,有被子盖,有热水喝,工作人员还老来问我缺不缺啥。”

这里的温暖,是提前“抢”出来的。据悉,台风来临前,五桂山街道的网格员们就挨家挨户敲门,劝离地质灾害点、锌铁棚户区的住户。遇到舍不得家的老人,他们会蹲在门口慢慢说:“您放心,家里的东西我们帮您看着,先去避护所躲躲,安全第一。”遇到行动不便的,就帮着拎行李、扶着走。此外,五桂山街道还提前准备了近3000份饮用水、八宝粥和方便面,并在每个避护所安排5名工作人员值守。

同样忙碌的还有坦洲镇。作为中山的“南大门”,坦洲每次都是台风袭击的重点区域。23日晚到24日上午,该镇党委书记汤如烈就没离开过应急指挥中心,眼睛盯着风情、雨情、水情的数据,时不时拿起对讲机问:“内河涌水位怎么样?转移点的群众都安顿好了吗?”到24日上午8点,坦洲累计雨量已达62.6毫米,风力十级,他却连口水都没顾上喝。“现在风还没停,下午雨可能更大,还要叠加天文大潮,内涝风险高,不能松劲。”说这话时,记者发现,镇里其他领导也都守在指挥室,没人提休息的事。

在神湾镇的避护所里,还藏着两段小故事。贵州人李龙举是来投奔母亲吴凤英的,没想到遇上台风,全市“五停”后,母子俩正愁没地方住,听说庇护所能住还管饭,就赶紧来了。“不仅解决了食宿,还能跟妈妈好好说说话。”李龙举笑着说。四川人贾跃根则是工地上的工人,怕简易房扛不住台风,也来了庇护所,“有免费饭菜,有热水,住得踏实。”

避护所的角落里,还有32名民兵睡得正香。他们是23日晚11点45分接到命令的,市直属机关人民武装部副部长王岩说,当时通知一发出去,民兵们都抢着报名,最后挑了32个精英赶来神湾。路上遇到封路,他们就绕路走,一个半小时就到了。晚上床铺不够,大家就打地铺睡在地上,却没人抱怨。“我们是来守着群众的,只要他们安全,我们累点没事。”王岩说。

记者发现,这样的温暖,藏在中山的每个角落。火炬高新区联富社区,工作人员顶着风,把歪斜的铁皮加固好,生怕它掉下来砸到人;神涌小区,民警多次上门劝85岁的陈阿伯转移,最后举着手电,把老人从漆黑的小路上护送到避护所;海滨社区东利小区党支部书记高嘉贤在齐脚深的泥水里等了十多分钟,就为了确保鱼虾塘里的工人安全撤离,深夜巡查时不慎受伤,仍咬牙坚持着,她说“群众安全了,我才放心”。

黎明后:

一双双手,擦亮城市的微光

当台风的风力渐渐减弱,中山的街头已有人拿起扫帚、扛起铁锹,慢慢擦亮这座城市的微光。

9月24日下午1点多,环卫工人郑志勤的手机响了。屏幕上跳出一条消息:“台风风力雨势减弱,准备到岗清理路面。”他立刻站起身,拿起早就备好的雨衣、扫帚和簸箕——从早上开始,他就一直在盯着台风路径,就等这声通知。

郑志勤负责的是东区花苑社区一带,抵达现场时,路上落满了断枝和树叶,还有被风吹跑的塑料袋。他没顾上穿雨衣,只戴了个头盔,弯腰把断枝往收运车里铲。“工友出门忘带雨衣,我让给她了。”他笑着说,手上的动作没停,“得赶紧清完,不然影响市民出行。”

和郑志勤一起出动的,还有全市2000余名环卫工人。中山投控环境科技有限公司的班长孟献枝,正带着队员在孙文东路清理倒伏的树木。这里的树枝太多,三轮车装不下,公司紧急调来了平板车和船型车。“我们有预案,先清主干道,再清内街小巷,得保障安全第一。”孟献枝抹了把脸上的雨水,“要是工作量大,我们就干到深夜,肯定要让路面恢复整洁。”

下午3点,距离环卫工人出门才1小时,中心城区的多条主干道已经清爽了不少。断枝残叶被堆成一个个“小山包”,垃圾收运车沿着路慢慢走,把“小山包”一一拉走。路上偶尔有市民经过,对着环卫工人点头说“辛苦你们了”,郑志勤听到了,笑得更开心:“不辛苦,这是我们该做的。”

这一天,还有很多人在默默坚守。在南朗街道龙穴村,鸡头角水闸工作人员郭锦培冒雨巡查,他与同事24小时值守,每半小时就出去看一次水位尺,雨水顺着他的脸颊往下流,却没功夫擦;零壹共创孵化器的00后党员赵文杰,从23日17点30分开始,连续值守了15个小时,台风中,他多次巡逻,加固倒伏树木、固定被风吹移的隔离带、处理未倒放的不锈钢桌,清晨又逐家联系企业加固被吹开的窗户;火炬工业集团下属物业公司入党积极分子周海波,24日凌晨0点20分为西大厅自动玻璃门增加铁管加固,早上6点32分处理被吹坏的卷闸门,上午9点30分又协助客户加固晃动严重的玻璃门窗;埃肯有机硅党支部党员刘君霞,作为公司唯一24小时值守的女性干部,顶着风雨检查厂区的每一扇窗、每一道门,衣服湿透了也没停下。

9月24日夜晚,台风“桦加沙”的影响逐渐减弱。中山的街头,路灯一盏盏亮起,照亮了被清理干净的路面,也照亮了人们脸上的笑容。这场与台风的较量里,没有惊天动地的壮举,只有一个个普通人的坚守。这些细碎的温暖,像一颗颗星星,凑在一起,就照亮了整座城市。

统筹:吴森林 徐世球 王蔚然

编辑 曾淑花 二审 魏静文 三审 岳才瑛