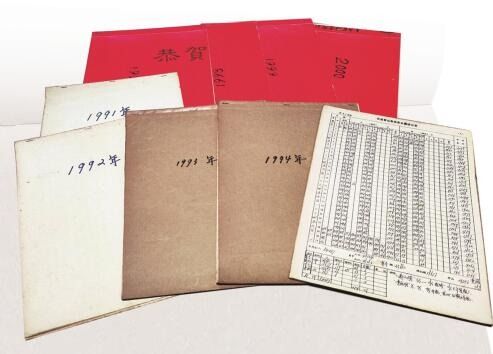

11月27日上午7时,中山港客运码头停航第二天,联检大楼显得异常冷清,中山中港客运联运有限公司营运部何女士抽空来整理物品。她打开抽屉,翻开一本本已经泛黄的账本,一串串阿拉伯数字依然清晰。她说,眼前仿佛看到了在联检大楼里来来往往的旅客。

1984年,中山港经国务院批准成为对外开放的国家一类口岸。1985年2月9日,中山港通航。账本上的信息显示:2月10日,进出航班各2班,接待进出旅客数量154人……1985年全年总运量21.38万人次。

账本上变动的数字,不仅见证了中山、香港两地之间的同胞情,也见证了中山持续扩大对外开放、融入世界经济发展格局的沧桑巨变。

一根扁担挑着同胞情

1985年,客运量21.38万人次;1986年,客运量35.83万人次;1987年,客运量53.72人次……账本工整记录了通航后客流量的变化。

“中山港通航才两三年,旅客就明显多了起来。尤其春节、清明节、中秋节和暑假,回乡探亲的香港同胞特别多,查验大厅经常挤满了人。”一位通航时就在客运口岸工作的“老海关”接受记者采访时还能想起当初的场景,他说,当年,香港同胞们用扁担挑着大包小包行李回乡。

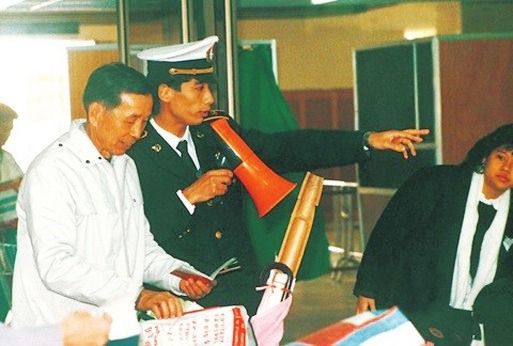

一张海关关员在20世纪80年代春节期间拍摄的老照片,记录了一位香港同胞从客运口岸通关的情形。照片左侧的香港同胞是位中年男性,身穿卡其色夹克,当年石岐人俗称其为“飞机衫”,在当时已是非常时髦的着装。他盯着左手的《港澳同胞回乡证》,右手按在行李上,正在向身边的海关关员问询。右边与他一起回乡的年轻女孩穿着黑色大衣,搭配一条雪白的围巾,右手按在红白蓝条纹大编织袋上。在他们的行李中间,一根竖起的竹扁担十分显眼。

看着这张照片,曾经的记忆复活了。“老海关”回忆,当时刚刚改革开放,内地物质还不够丰富,回乡走亲访友的香港同胞们行李中常常装着米油海味、衣服鞋袜、糖果饼干、香皂等生活用品和食品,也有人带回卡带录音机和邓丽君的录音带。由于携带物品比较多,他们常常用扁担挑着大包小包入境。到了20世纪90年代初,扁担换成了手拉车,物品也发生了变化,行李装着音响、彩电等电器类消费产品。

20世纪80年代,隔海相望的中山虽地处珠三角腹地,但往来香港的交通并不便利。1985年客运通航后每日航班数量为2进2出(出境航班2班次,入境航班2班次),1986年增至常规4进4出,1991年增至5进5出、6进6出。单程耗时需要近2个小时,如果赶不上客轮而坐汽车绕道深圳则至少要花半天时间。由于航班少,船票常常“一票难求”,旅客常常半夜起来排队买去香港的船票。

一条水路带着中山人看世界

1993年,客运量74.67万人次;1997年,客运量89.65万人次;2002年,客运量首次超100万人次;2004年113.35万人次……

这些朱建华都是亲历者。1997年7月1日香港回归,朱建华被派往沙头角一线增援执勤,亲历了当天零时深圳沙头角深港两头铁丝网拉开的历史时刻,那晚的他在人群中心潮澎湃。1993年起,朱建华在中山边检站成为了一名现役军人,其间,他去读军校,读完再回到中山边检站执勤,一直在中山港口岸担任一线执勤工作,一干就是近20年。

刚到中山港客运口岸,朱建华从穿着打扮就能一眼分出是香港旅客还是内地旅客,到后来,这种直观的区别越来越小。那时,旅客以香港籍为主,他们频繁地往返于香港、中山两地,到中山探亲、经商。在口岸,朱建华看到他们和前来接船的中山人热情地攀谈、握手、拥抱。朱建华真切感受到,随着对外开放程度不断提升和通关日益便捷,旅客的面孔也在发生变化,持各国护照的国际友人经由口岸来到中山,越来越多的内地旅客从这里出发,前往香港和世界各地。

20世纪90年代,位于南海之滨的中山在改革开放的浪潮中蓄势待发。许多香港乡亲满怀着回报家乡的情怀到中山投资兴业,越来越多的中山人从口岸“走出去”看外面的世界。为了提高中山外经贸水平,从1990年到1997年,中山连续8年于3月18日在香港举办招商经贸洽谈会。洽谈会不仅为中山引进了一批资金和大项目,也在中山和香港之间搭起了一架连心桥,中山借此快速融入全球产业分工,走出了一条快速腾飞的外向型经济发展之路。1998年,为让更多企业参与、扩大集中展示规模,中山市政府将洽谈会由香港移至中山市内举办,中山的“朋友圈”不断扩大。

一次告别和新的出发

11月25日晚上9时35分,中山港客运口岸码头最后一个航班到达。随着旅客们完成通关,老码头完成了它的历史使命,近40年运载旅客数量定格在八位数:34149351。

这是一次告别。68岁的老船长张洪益,又一次回到中山港客运口岸码头。他见证中山港客运口岸正式通航,先后驾驶过“秀丽湖”号、“翠亨湖”号、“中山”号客船。

70多岁的香港同胞曾女士特意买了票回来,“1986年,我回中山(投资)开工厂,经常在这里坐船,中山、香港两地跑。下一次坐船回香港,就要到新的客运口岸了。”

11月27日上午,位于翠亨新区马鞍岛东岸的新中山客运口岸,宽敞的等候大厅,工作人员忙碌着检查设备和每一道流程细节,为11月28日新码头的开航做准备。

从江河到海洋,是一次新的出发,新中山客运口岸是中山走向海洋时代的必然选择。相比旧码头,新中山客运口岸增设了8个泊位,原有的中山至香港中港城、中山至香港机场两条航线,航行时间减少了约20分钟。未来,预计还将开通中山至澳门氹仔航线。

随着港珠澳大桥、深中通道相继建成通车,跨珠江口“海陆空铁”全方位交通融合正在强化,交通的便捷必将推动中山与港澳的联系越来越密切。从新客运口岸乘船可快速到达周边城市及机场,实现湾区“一小时生活圈”。面向伶仃洋,中山必将借助粤港澳大湾区优势,融入世界发展格局中。

【统筹】 程明盛

文中数据参考《中山年鉴》

编辑 王欣琳 二审 魏静文 三审 陈浩勤