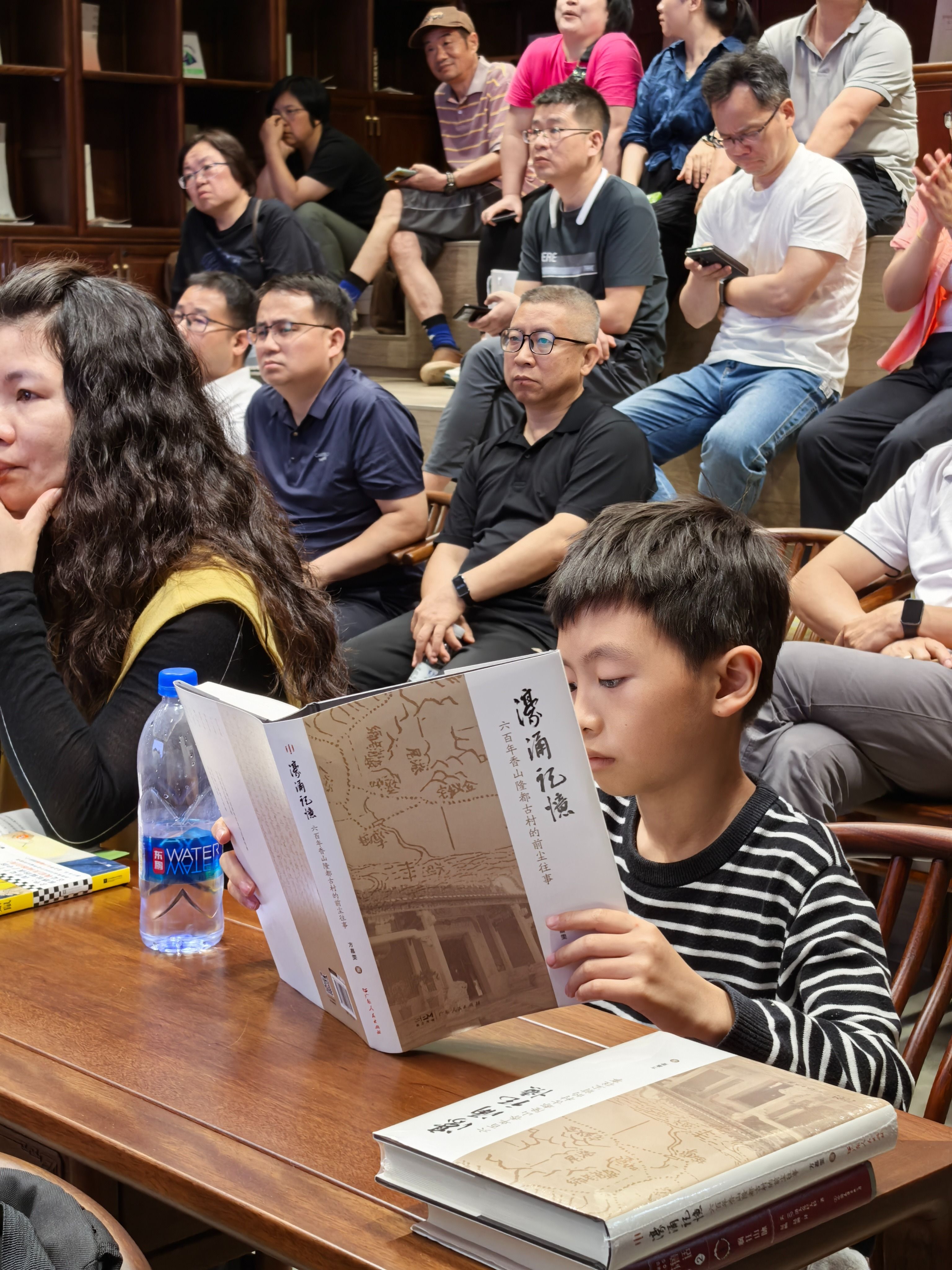

“这座新建的方氏大宗祠,是我儿时就读的大同小学校址,在更早以前它是村里的旧祠堂。”近日,距离新书发布月余,中山市文艺精品项目《濠涌记忆:六百年香山隆都古村的前尘往事》(以下简称《濠涌记忆》)作者方嘉雯来到香山书院,以“从微历史观照大时代”为主题,与书友分享了她十年修史的创作故事,以及因新书而结识“老”友的“奇遇记”。

十年磨一剑:

从“被珍藏的剪报”

到“双向奔赴”的写作

近日,《濠涌记忆》入选中山读书月2025年度荐读书单。“新书发布后,收到很多读者善意的反馈,让我很受鼓舞。”方嘉雯说。新书发布后引发的“涟漪效应”,已超出了她和团队的预期。

同镇一位年近90岁高龄的修史者蔡宇元,在细读全书后,邀她一叙。这位1960年大学毕业的前暨南大学教师,自2008年受沙溪镇政府邀请成为镇文化顾问,已主编或参与编纂《沙溪历史文化丛书》《诗词集》等历史文化书籍共达30多种,创作了《乡土抒情》等数十本著作。“蔡老可能以为我离开家乡很久了,特意邀请我尝了满桌隆都的传统美食。高度肯定本书打破陈规之余,还一笔一划写下来,建议我日后再版时还可以补充一些他知道的濠涌历史上的人和事。”时隔多日,在讲座中回忆起此事,方嘉雯仍是心生感动,“当时我拿着笔和纸,将他的话一字一句记下来。”就像接过殷殷嘱托,原来在不知不觉中,她已从前辈手中接过了书写乡土历史的接力棒。

另一份令人欣喜的认同,来自美国鲍德温华莱士大学世界语言文学文化系。邓文教授专门联系作者,希望可以一读《濠涌记忆》。阅读之后,她很快就将该书纳入学生最近的研究课题《中国姓氏、族群关系及文化传承》中,作为海外传播中国乡土文化的教材。据说,该专业的学生非常喜欢这本书,认为从中可以看到一个真实的中国乡村。令方嘉雯没想到的是,自己用心书写的乡土历史,能够跨越重洋,在海外高校中找到知音。

也正是这一份份珍而重之的“相识”,让十年前的方嘉雯有了提笔写下村史的夙愿。“2011年、2013年,我在完成日常编务工作之余,各花了近一个月的‘笨功夫’进行田野调查,到档案文史单位查阅资料,走街串巷实地采访,写了《宋驸马后裔沙溪落地生根》《三乡木偶的百年浮沉》两篇本土文化报道。”方嘉雯分享道,这两篇分别获得了2011—2012年度、2013年度中国城市党报新闻奖一等奖的报道,是她乡土历史书写的最初尝试,也为《濠涌记忆》的创作埋下了伏笔。

“比起奖项更让我受鼓舞的,却是华侨和同胞们不经意间说出的话。”方嘉雯回忆道,当时有一位美国老华侨说:“我回到美国之后,要把这份报纸复印成一式四份,给每个孩子留一份,让他们了解自己的家乡、自己的根。饮水思源,无论身在何处,都不能忘记本源。”还有一位香港同胞说:“我把这份报纸带回香港让同乡会装裱起来,让更多的港澳乡亲看到,了解三乡木偶的前世今生。”

对“根”的追寻,不止于离开故土的港澳乡亲。分享会上,方嘉雯也展示了一张拍摄于三乡镇方兆良家客厅的照片,压在玻璃茶几下的《中山日报》剪报,正是她2011年发表的《宋驸马后裔沙溪落地生根》报道。“看到自己的报道被素未谋面的宗亲珍藏了10多年,看到每一个人对自己姓氏历史的好奇与重视,我内心充满了感动和责任感,也更加笃信书写地方史的意义。”她饱含深情地表示。一份份的认可与感动化为动力,方嘉雯开始了十年的修史之路。

虽然是一方面积不足4平方公里的弹丸之地,但濠涌村方氏的历史,可以从南宋灭亡之后开始追溯,立村650多年,风云际会,尤其在近百年间,留下无数珍贵却鲜为人知的人文印记。4座祠堂,10多座庙社,由8座墓葬组成的明清古墓群,凝结先人智慧结晶的“蚝宅”,隐匿着百年前市井繁华的商业老街,印证风雨岁月中村民守望相助温情的和平义仓,“坐看风云百年”的濠涌码头看过多少人的离别与重逢,一份由村民自发创办的《豪冲月报》记录了当时乡村知识分子对世界局势的关注……方嘉雯深知,这些散落于村间的“历史碎片”,若不加以记录,终将成为随风而逝的记忆。

十年时间里,她史海钩沉,踏遍濠涌村的每一个角落,用心聆听每一块石板、每一面墙后的故事,将那些被岁月尘封的往事一一唤醒。素材搜集过程中也从一人到了“众人”,比如同村青年方浩燊几番远赴重洋,探访海外生活的族人。在《濠涌记忆》中,不仅详细记录了濠涌村的历史沿革、人文风貌,还深入挖掘了方氏家族的文化传承与变迁,近至身边的古屋,远至大洋彼岸的同乡。方嘉雯以细腻而沉着的笔触,描绘了村中老人对过往岁月的怀念,以及年轻一代对乡土文化的探索与认同。这不仅是一部村史,更是一部连接过去与未来的桥梁,让每一个读到它的人,都能感受到那份源自乡土的深厚情感。

“我不止一次被朋友询问过,为何要投入如此多的时间和精力去撰写这本书。”分享中方嘉雯再次谈起自己修史的初衷,“我常常引用泰戈尔的一句名言来回答他们,‘我不能选择那最好的,是那最好的选择了我’。”在她看来,文化需要“挖井人”,本地人的责任感,媒体人的使命感,这样的“双重”身份,让她义不容辞地承担起书写乡土历史的任务。于她,为自己的家乡修史著书,似是听到召唤,是一次义无反顾的“双向奔赴”。

微历史的张力:

小村庄里的大时代投影

时光缝隙中的文字力量

这位“80后”女子,用十年光阴完成了一场跨越时空的奔赴。她的书写证明,真正的历史不在庙堂奏章里,而在百姓的日常生活里;文化传承不在博物馆的玻璃罩下,而在后人追寻光亮的眼睛里。“历史从未远离,它就在我们身边,只是需要有人去挖掘。”方嘉雯说,“十年,对于一个人的生命而言并不短暂。当我看到那些老人离世、方言消失、老建筑被拆时,我知道自己必须与时间赛跑。”

“从微历史观照大时代”“从小窗口眺望大世界”不仅是此次分享的主题,也是方嘉雯写作《濠涌记忆》的方法与理念。从“小切口”映照“大时代”,每一个小村庄、每一个家族的历史,都是宏大历史叙事中不可或缺的部分,共同构成了人类历史的庞大肌体,每个微小的历史现场,都是通向文明长河的渡口。

在《濠涌记忆》的写作中,方嘉雯以濠涌村为窗口,通过沉静的笔触和丰富的史料,展现了这座小村庄在不同历史时期的风貌和变迁。传统村史多聚焦于行政区划、经济数据,而方嘉雯选择以家族史为棱镜,折射出一个村庄乃至一个时代的风云变幻。她打破村史传统叙事框架,以方氏家族为切入点,通过讲述一个个鲜活的人物故事,展现了家族兴衰与社会变迁的紧密联系。又以细腻的笔触让读者在这本村史中,既看到时代的风貌和社会的变迁,也能于细微之处感受到历史的温度和情感。那些被时光冲散的姓名——方日英、方少穆、方人定,美国旧金山的华裔女警方宇文,澳大利亚华人历史的“活化石”方劲武……在方嘉雯的笔下都重新鲜活,成为大历史、大时代投射在小村庄的斑驳光影。这些通过深入的田野调查、人物访谈、实地走访,搜集到的大量珍贵一手资料,生动再现了濠涌村的历史场景和人物风貌。一滴水可以折射太阳,一个村庄的开放史,何尝不是中国近代化的缩影?

“书籍出版后,有朋友调侃我可以被记入族谱。”方嘉雯感慨道,作为一名“80后”的女性作者,在写史过程中,她最常忽略的就是年龄与性别,只专注于书写本身。也因此,在她的书写中,并没有刻意强调女性视角,而是让故事本身说话,让历史自然流淌。真正的历史并非只属于男性或某个特定年龄段的人,而是属于所有人,属于那些愿意倾听、愿意记录的人。时代的进步之处在于,当一半人类不再被“消音”,我们才能真正理解文明的全貌。

分享最后,方嘉雯也殷切地希望,《濠涌记忆》不仅仅是一部书,更能成为一个引子,激发更多人对乡土历史的兴趣和热爱,让更多的人(不论年龄,不论性别)参与到书写和传承乡土文化中来。乡土历史的书写并非易事,它需要耐心、细心,更需要一颗热爱家乡的心。当更多的人愿意收集那些散落于乡间的历史碎片,这些文字终将得以汇聚,成为照亮未来的光芒。

编辑 侯海影 二审 曾淑花 三审 林志强