1939年的横门保卫战拉开了中山抗日武装斗争的序幕。此役中,以共产党人为骨干的中山县守备总队第三大队第九中队在张家边的三仙娘山、星君庙和小隐一带抗击日军进犯。中共中山市委党史研究室正在进行的考证发现,现存的张家边星君庙桥一带,就是当时横门保卫战的战场旧址。6月26日,记者跟随考证团队走访现场。

三份重要材料均提到“星君庙”

横门保卫战是中山县在抗日战争时期国共两党携手合作共御外侮,全县军民齐心协力同仇敌忾,两次胜利击退日军进犯的战斗,但当年战场的旧址在岁月流逝中大多已毁。“星君庙”一带是中国共产党人参与横门保卫战的阵地之一,如果遗迹仍存留,对中山党史研究和文物保护意义重大。

考证团队向记者展示了三份重要材料。

《珠江纵队史》记载:“(1939年9月)20日,日军出动1500多人,以10架飞机助战,向小隐、大王头进犯。守备总队第九中队在张家边的三仙娘山、星君庙和小隐一带组织反击……”

《珠江纵队图志》有一张合影拍摄地点为星君庙,图片说明为:在前线担负援军工作的抗先队员们于张家边扯旗山下之星君庙。

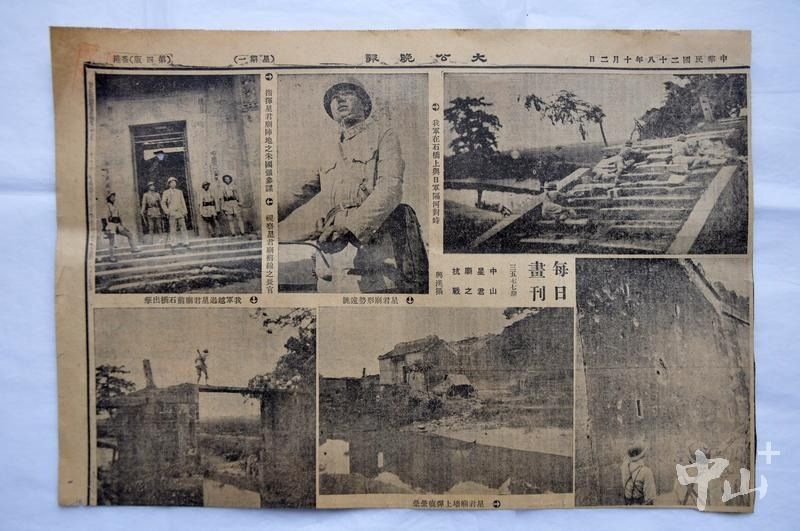

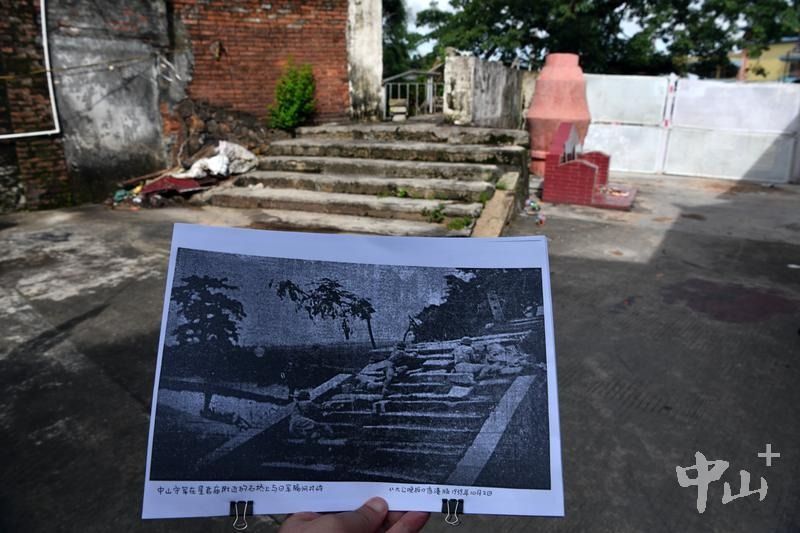

中山市博物馆馆藏的一份1939年10月2日《大公晚报》,刊出由6张照片组成的《中山星君庙之抗战》。“我军在石桥上与日军隔河对峙”“我军跃过星君庙前石桥出击”两张照片均清晰地拍到了星君庙石桥的局部。

这组图片还展示了弹痕累累的星君庙。

守备总队第九中队即以共产党人为骨干的县守备总队第三大队第九中队,时任中共中山县委书记孙康任第九中队指导员,中共党员缪雨天任副中队长。《珠江纵队史》和《珠江纵队图志》都指向一个信息:星君庙一带是共产党员在横门保卫战中直接参与抗日战斗的战场之一。而《大公晚报》的组图,则为明晰星君庙在哪里提供了图像比对的线索。

张家边星君庙是否就是当年战场?

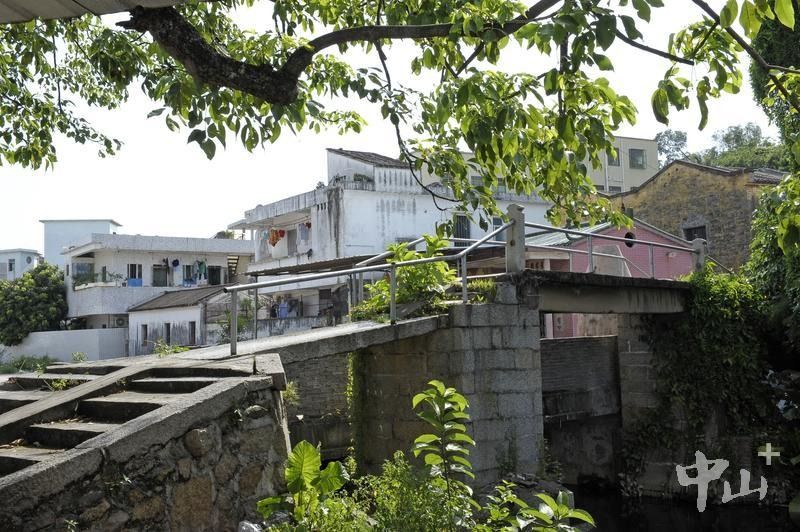

中共中山市委党史研究室曾在2015年到张家边星君庙桥考证,但因当时掌握的证据未充分而暂时搁置。这次考证团队带着《大公晚报》复印件等资料来到星君庙桥。

经比对,星君庙桥和《大公晚报》中的桥制式相似。但《珠江纵队图志》中图片说明提到是“扯旗山下”,而“扯旗山”在现中山火炬职业技术学院一带。

热心的张家边社区张四党支部书记吴焜祺带着村里的长辈来到现场。村民威叔看着《大公晚报》的复印件,肯定地说:“是同一座桥,我们从小走到大,太熟悉了。”他说,如今桥上多出的护栏和墙挡,是后期为了安全加上去的;而村里加高了路面后,原有的部分石阶连同旧的石板路埋进了地下,所以桥靠近庙的一边只剩下一部分石阶。

2014年编纂的《张家边村(侨)史》,桥梁章节记载了星君庙桥的情况。星君庙桥建于1914年,两头为石级墩,长度与村中另一座古桥张四石桥(又称仁安桥)相仿。

星君庙桥有一边石阶保存完好,石阶紧挨着一棵古木棉树。石阶和栏杆石柱从形状制式到数量上都基本与1939年那组照片一致。“另外一边应该也是同样的数量。”考证团队一边记录一边比对,“而且照片拍到了桥对岸的树冠,可能就是那棵古木棉树的树冠。”

“你们说的星君庙,也在附近。”威叔指着离桥边不远一处刷成白色的房子说。这里现在是一所作坊,外墙后期加厚了约3厘米。考证团队发现该建筑是“双金字塔顶”,与《大公晚报》中星君庙屋顶特征一致。该建筑墙体特别厚,从剥落处可以看到里面原本是厚实的黄泥糯米等混合的墙体。

后期改作他用后,星君庙的正门已经被封堵住。威叔说,原貌和图片差不多,后来因为路面加高,门前的阶梯也被埋到地下,整个门因此矮了许多。现在作坊的门开在了建筑的背面,从门走出来向左抬头看,可清楚望见扯旗山,因此《珠江纵队图志》“扯旗山下”的方位,也有一定的依据。

此外,《大公晚报》虽然刊出时间是当年10月2日,而第二次横门保卫战发生在当年9月上中旬,考虑到当时从照片拍摄到登报会有一定的滞后,这组图片所讲的抗战应该就是指横门保卫战。而且,1939年10月2日之前在星君庙桥上发生“与日军隔河对峙”只能前推到当年9月的第二次横门保卫战。此后的1939年10月中山第一次沦陷的相关战斗及收复战中,日军是在叠石(今大涌镇)、金钟(今板芙镇)、大王头及宫花(今火炬开发区)等地进犯。

张家边星君庙桥在地理上可扼守横门水道。张家边村临海靠山,当年这里还是农田一片时,从桥上能清楚眺望中山港一带的横门水道。

《张家边村(侨)史》中的《横门抗日话当年》记载:县守备队第九中队小队长徐德标,在张家边星君庙山上率部队抗击日军,在冲锋时英勇阵亡。

中共中山市委党史研究室四级调研员李丽静表示,综合目前的考证资料,基本可以确认星君庙及星君庙桥一带是横门保卫战战场旧址,以共产党员为骨干的守备总队第三大队第九中队曾在星君庙一带战斗。下一步,市委党史研究室将把相关考证信息反馈给市文广旅局和火炬开发区,共同推动星君庙和星君庙桥的保护和利用。

编辑 曾淑花 二审 韦多加 三审 查九星