7月5日,“振兴中华——萧友梅与他的音乐世界”主题展在大涌镇红博城4楼展厅正式开展。展览由中山市文化广电旅游局、中山市大涌镇人民政府主办,中山市博物馆、大涌镇宣传文化服务中心、大涌红博城承办。展期为2025年7月5日-10月8日。

展览资讯

本展览共分为四个单元,通过萧友梅的生平掠影、音乐创作、音乐教育、音乐理论等方面,呈现萧友梅为中国现代音乐文化事业发展作出的巨大贡献。

萧友梅(1884-1940年),广东香山人,祖籍南文村,中国现代音乐教育家、理论家、作曲家,被誉为“中国现代音乐教育之父”,为中国现代音乐文化事业的发展作出了巨大贡献。

一、振兴中华音乐——生平掠影

萧友梅1884年出生于香山石岐,5岁时举家迁往澳门,受到音乐的启蒙。1902年,萧友梅自费留学日本攻读教育学,还选修钢琴、声乐,并与孙中山、胡汉民、廖仲恺等人来往密切。1912年底,他前往德国学习音乐教育,获得博士学位。萧友梅努力学习西方先进音乐理论,以期发展中国的传统音乐。

1909年夏,萧友梅毕业时与教育系教授及日本同学合影留念。

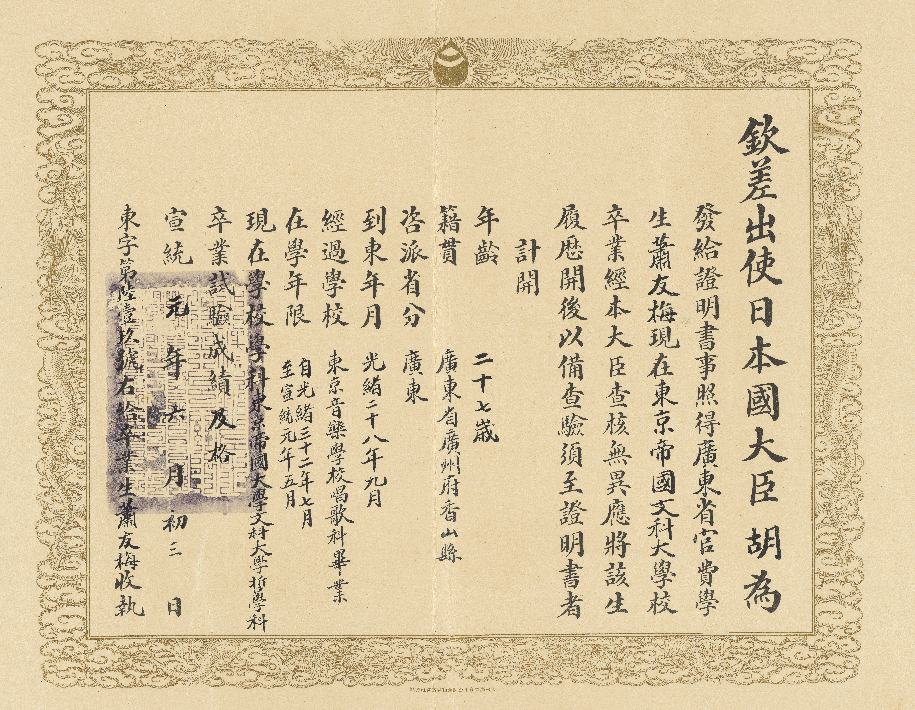

1909年,清政府钦差出使大臣胡惟德发给萧友梅的在日本留学学历证明书。

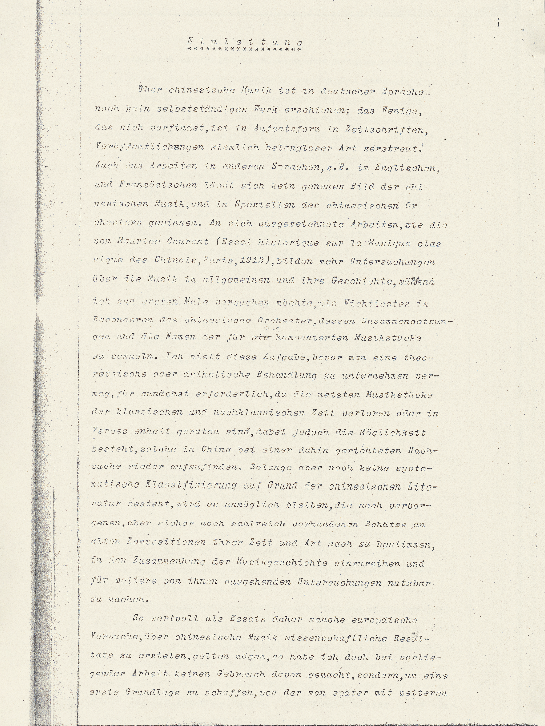

1916年,萧友梅留学德国时所写的博士论文《至17世纪的中国乐队史研究》的引言和正文首页。

二、作曲家——音乐创作的先行者

在音乐创作中,萧友梅创造性地运用德国大小调曲式结构为中国诗词谱曲,为中国传统音乐注入了新的活力。萧友梅一生创作了一百多首作品,如描绘祖国大好河山的《泰山》《登高》等,感时抒怀的《秋思》《问》等,还有教导青年学生珍惜光阴、勤奋学习的《十二时辰》《晨歌》等。更为重要的是,他始终关心国家安危,拿起音乐武器捍卫民族独立,先后创作《华夏歌》《五四纪念爱国歌》《从军歌》等反映爱国、民主的乐曲。

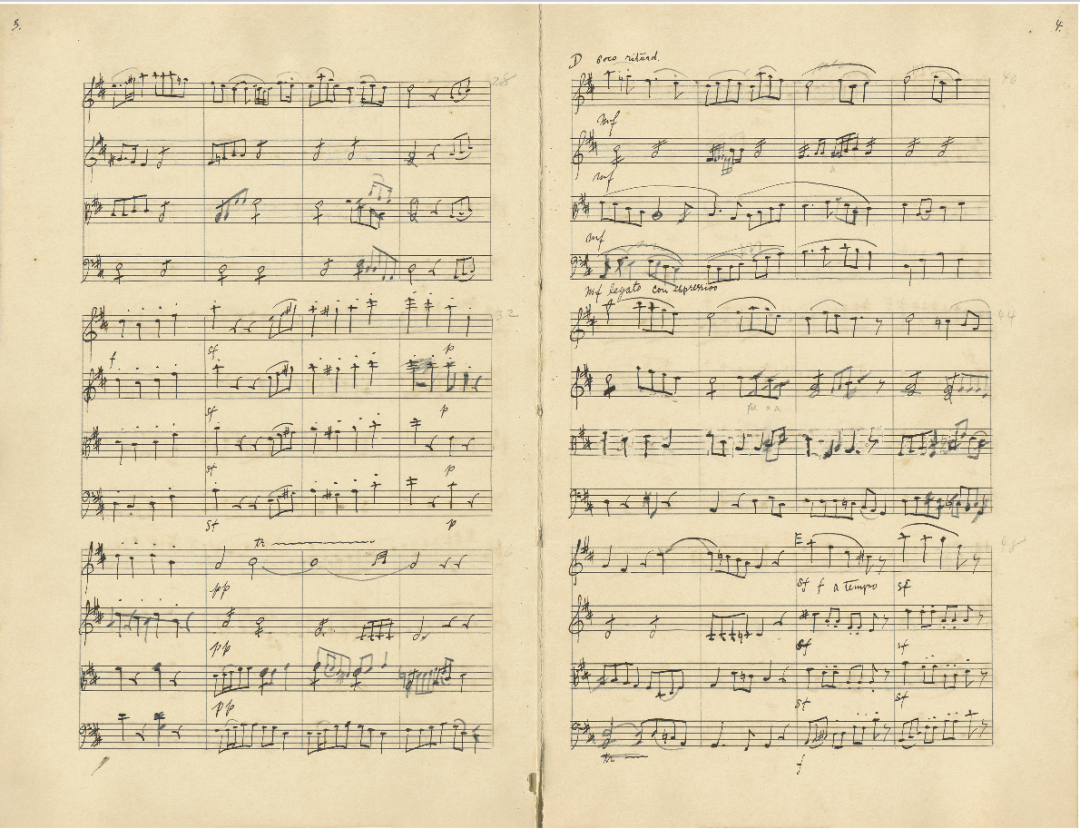

1916年萧友梅创作的《小夜曲》手稿,这是中国近代音乐史上第一部由中国人创作的西洋弦乐四重奏作品。

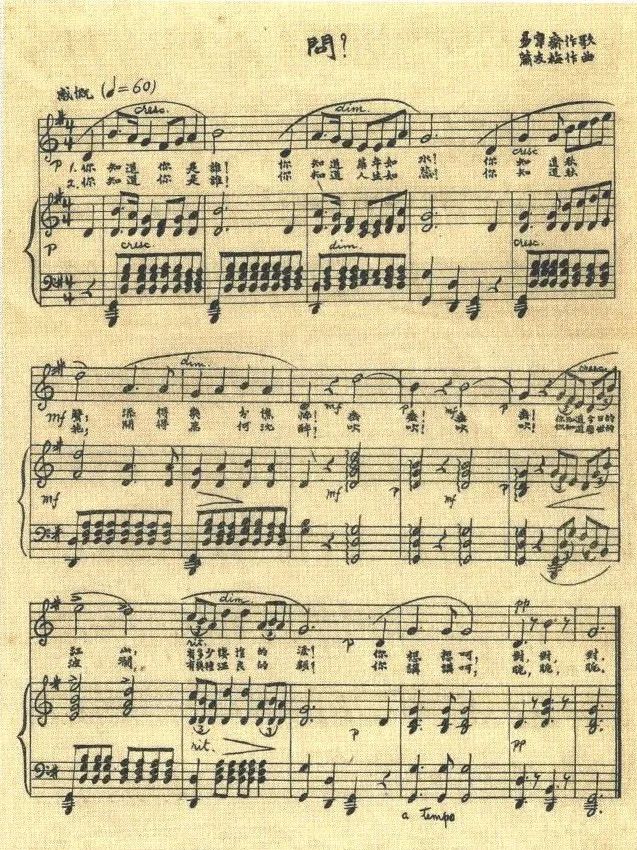

萧友梅创作的《问》,反映了当时中国社会的动荡和人民内心的苦闷彷徨。

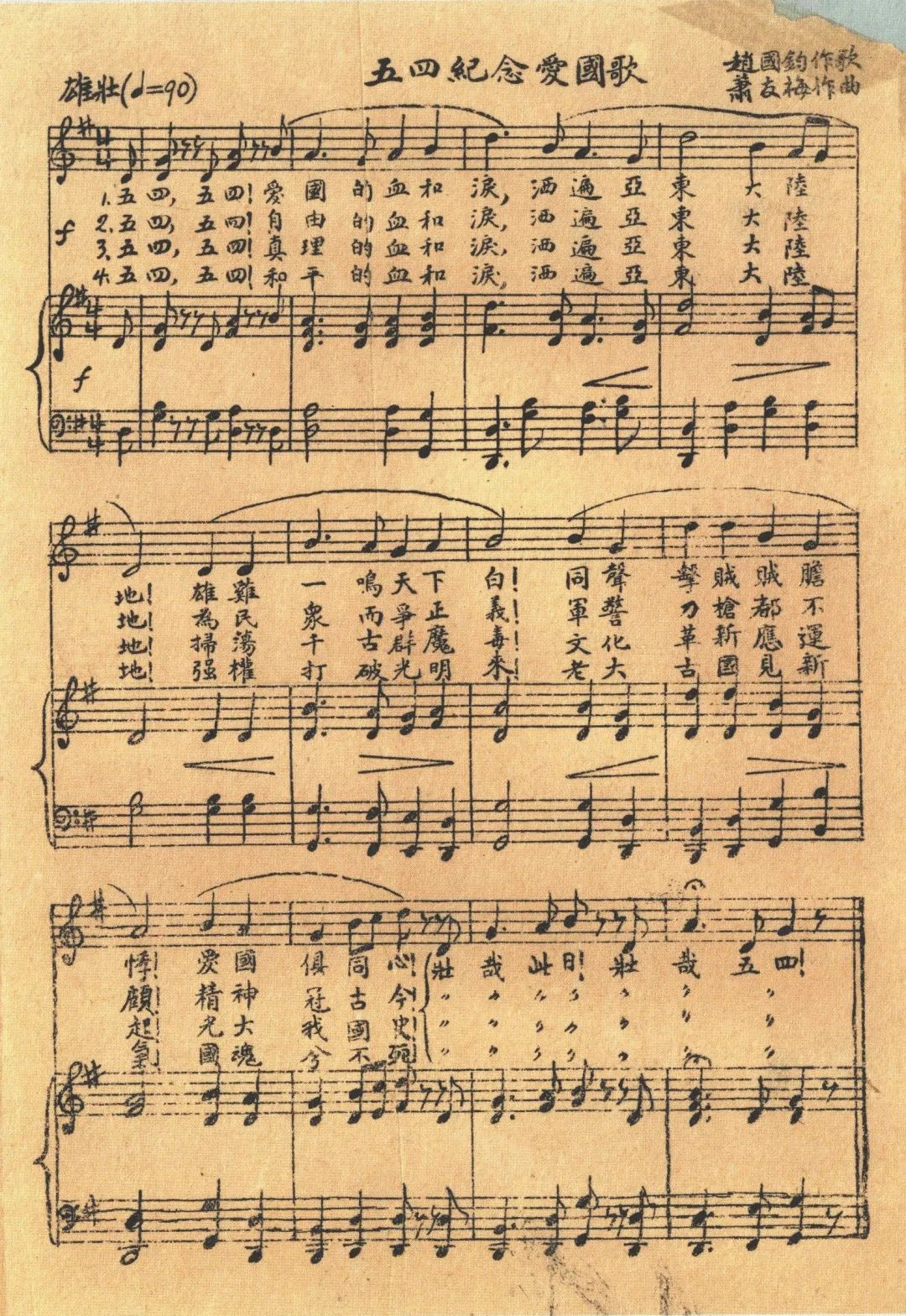

1924年萧友梅作曲《五四纪念爱国歌》,纪念五四运动五周年所作。

三、教育家——现代音乐教育的先驱

萧友梅践行他青年立下的志向,1920年从德国学成归国后,便在北京大学附设音乐传习所和北京国立艺术专门学校音乐系任教。1927年,与蔡元培携手在上海创办国立音乐学院(今上海音乐学院),此校是中国第一所独立建制的国立高等音乐学府。萧友梅还编著了“国立音乐专科学校丛书”及一系列适合中小学音乐教育的书籍资料,为当时中国的音乐教育奠定了坚实基础。萧友梅和他所创立的学校,为中国培养出了冼星海、贺绿汀、刘雪庵等优秀的音乐人才,他们后来大多数成为推动中国音乐事业发展的骨干力量。

1927年,国立音乐院成立典礼后与会者合影。

1927年11月,萧友梅编《小提琴教科书》,这是中国现代音乐史上第一本由国人编写的小提琴教材。

四、理论家——中国新音乐的开拓者

萧友梅在音乐理论领域进行了大量开拓性的研究工作,取得了丰硕的成果。他深入研究西方音乐、中国古代音乐、中西音乐比较等诸多问题,以期中国音乐有朝一日能与西方音乐并驾齐驱。他编著了《乐理教科书》《今乐初集》《新歌初集》等书,组织师生共同编辑出版了《国立音乐专科学校校刊》,为后人研究国立音专、研究中国现代音乐史留下了一份极为珍贵的文献。

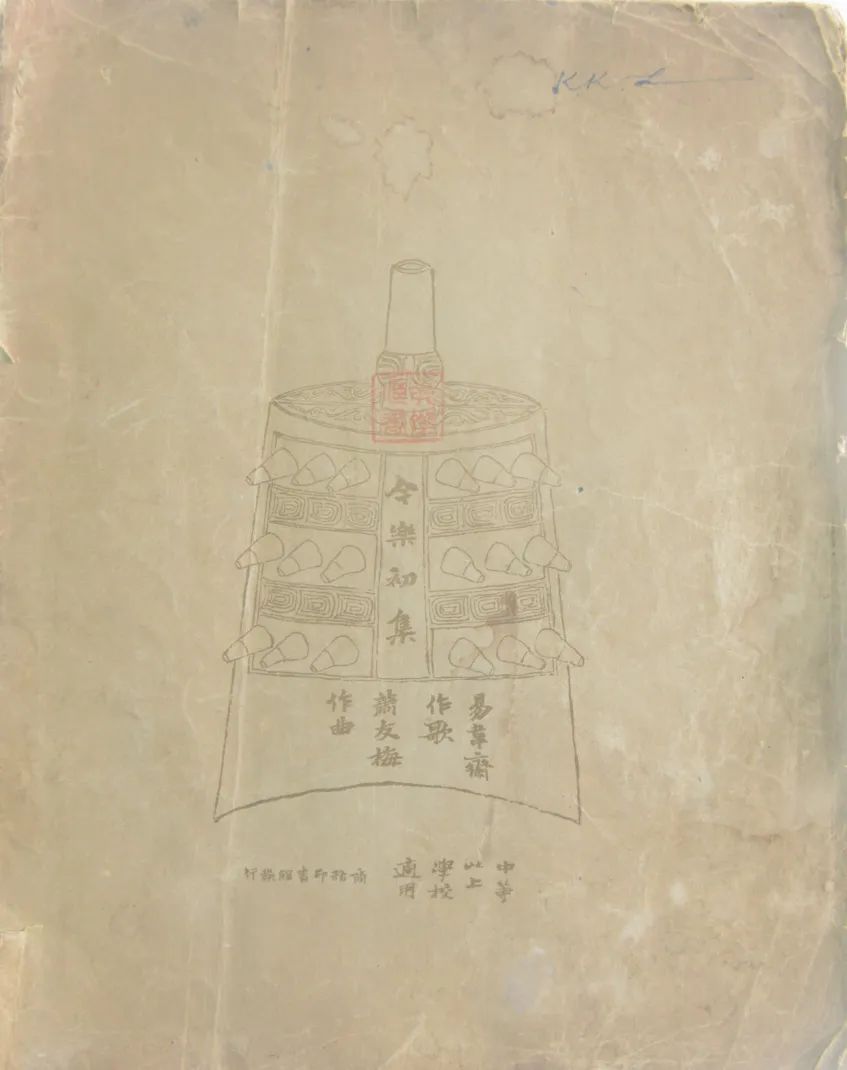

1922年萧友梅作曲、易韦斋作歌《今乐初集》,这是我国最早出版的作曲家个人作品专集之一,也是最早出版的供中学使用的唱歌教本。

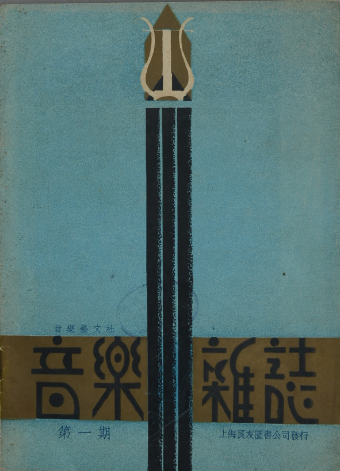

1934年1月,易韦斋、萧友梅、黄自主编国立音乐院音乐艺文社编辑《音乐杂志》第一卷第一期。

编辑 张英 二审 曾淑花 三审 岳才瑛