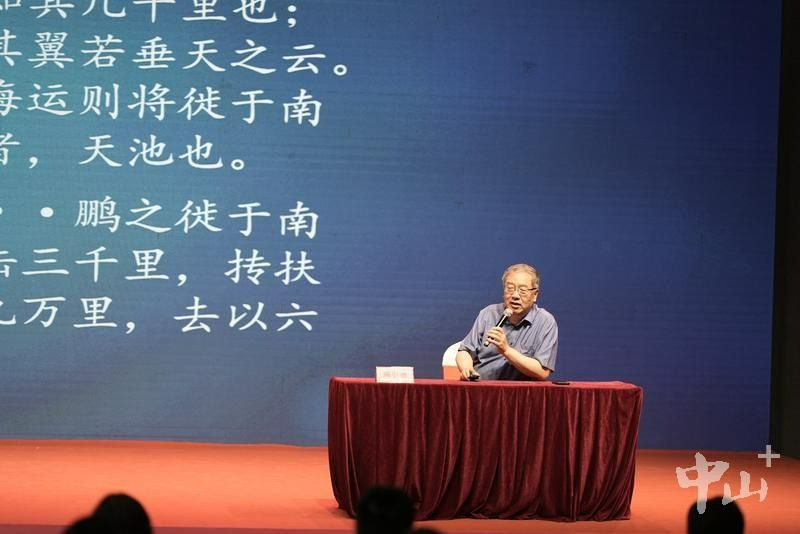

8月17日晚,复旦大学中文系教授、图书馆馆长,教育部“长江学者”特聘教授陈引驰作客第十七届中山书展,带来了《逍遥的密码:庄子与现代的心灵自由》主题讲座。他从庄子充满哲思的作品入手,带领大家进入庄子的精神世界。

陈引驰认为,从世俗意义上来说,庄子在他所处时代算得上一个普通人,甚至是一位失败的普通人,但是他有着超越于现实、至高的精神维度。庄子包容差异、尊重多元,以开阔的姿态追求与外在世界和谐相处,这些从他的“逍遥”和“齐物”核心思想中可以印证。这些思想给现代人以启示,即要顺从自己的本性,去追求适合自己的生活方式,才能找到属于自己的自由。

一个“失败的普通人”

在现实世界主动“后退”

“北冥有鱼,其名为鲲……”说起庄子,许多人开头就可以吟起这首《庄子》中的《逍遥游》,“鹏程万里”正是出自这里。这么富有想象力的文字,一下子将人带入一个宽阔的世界。

庄子是一个什么样的人?陈引驰将其与先秦诸子进行类比,认为相比积极入世、关心现实,力求重整社会秩序的孔子不同,庄子面对机会也不要,表现出了对现实世界一定的退隐。即使在道家内部,“老庄”并称的两大代表人物也有差异,老子曾居“守藏室之史”高位,思想具有思辨性,字字珠玑、睿智深邃,更具政治色彩;庄子则身份普通,生活困顿,其思想散漫不羁,情理交融,更关注个体生命体验。法家代表韩非子,其学说深刻影响政治实践,而庄子主动放弃了所有可能留名青史的机会。

陈引驰特别援引《庄子》所载曹商讥讽事例,“夫处穷闾厄巷,困窘织屦,槁项黄馘者,商之所短也;一悟万乘之主而从车百乘者,商之所长也。”从侧面反映其在同时代人眼中是“失败的普通人”。

在陈引驰看来,第一个为庄子写传的人是司马迁,但《史记》中的《庄子列传》多是对庄子的评价,记载极为简略,核心内容仅“拒楚聘”一事,其生平事迹非常模糊。陈引驰指出,这种“无法写传”的状态,恰恰体现了庄子作为诸子中“普通人”、主动游离于主流价值之外的独特形象。而《庄子》里记载的庄子,可以看成是一位文学人物形象。

在自然世界获得乐趣

万物有其存在理由

庄子虽然穷困潦倒、微不足道,但这些并没有压倒他,他在观察多样的自然世界和与朋友进行充满智慧的辩论中,获得了人生乐趣。这体现了庄子超脱世俗,追求高远的“逍遥”境界,并以开阔、宽容的心胸面对世间万物的“齐物”姿态,最终使他从古代芸芸众生中走出来,在中国文化史、思想史上均留下了深刻的印记。

陈引驰说,庄子善于从山水林木等自然景物中获得乐趣与智慧。他穿行山林,透过山木因不材得存,雁因不材被杀中得到启发,揭示“周将处乎材与不材之间。材与不材之间,似之而非也,故未免乎累”的处世智慧;他通过观察“螳螂捕蝉、黄雀在后”,思考出“物固相累,二类相召”的生存链条;他在濠梁之辩中与惠子论“鱼之乐”,体味朋友间的思辨之乐;“以为大樽,浮于江湖之上”,他认为任何事物都是有用的,只是看用在什么地方。庄子在山林、树木、流水、游鱼中得到不同的启发,并乐此不疲,在他看来,事物都有其存在的理由,并没有统一的标准。

追求“逍遥”与“齐物”

以开阔的心态与世界相处

陈引驰讲到了庄子的两大核心思想:逍遥与齐物。

他说,《逍遥游》呈现了一种对于“逍遥”递进式的精神境界。起点是世俗功名的追求,追逐“知效一官,行比一乡,德合一君”;进而达到宋荣子“举世誉之而不加劝,举世而非之而不加沮”的坚持自我的境界;再到列子“御风而行,泠然善也”,要内外因势利导、顺势而为;最终达到“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”的境界。他指出,庄子提出的逍遥并非毫无约束的、绝对的自由,唯有顺应天地规律,与天地之道相吻合,才能真正的自由。

“齐物”也是庄子的重要思想之一。陈引驰说,很多人对庄子的“齐物”思想有误解,如“此亦一是非,彼亦一是非”,认为庄子和稀泥,捣糨糊——事物不分大小都一样,事情这也对那也对没有错。其实这是一种误解。“齐物”是庄子在精神境界不断提升,并达到很高的维度后,回过头来看这个世界的感受。庄子认为,世界虽然存在很多差异,但站在各自的立场上,每个人的是非判断都有其合理性,所以要放下争执,承认人与人之间的差异,顺应每个个体的意志,尊重事物的多元性。

《庄子·外篇·至乐》有“昔者海鸟止于鲁郊,鲁侯御而觞之于庙”的故事。庄子提出“此以己养养鸟也,非以鸟养养鸟。夫以鸟养养鸟这,宜栖之深林,游之坛陆……”即用养人的办法养鸟,鸟三日而死,要尊重鸟的差异,用养鸟的办法养鸟。庄子在《秋水》中说:以道观之,物无贵贱;以物观之,自贵而相贱。因为视角不同,所以是非判断会产生差异,都有其道理。在他看来,以物的视角观察万事万物,会认为“自贵而相贱”;以开放的心态观察世界,以道的视角,并无贵贱之分。

陈引驰说,一部分人认为庄子相对于儒家而言好像是退步的、消极的,其实换一个角度,庄子有其不断追求和自我提升的一面。他只是不主张纷争,认为人可以在现实中“后退一步”,超越现实,以更加开阔、包容的心态理解世界的多元,在坚持自己的同时,不必引起冲突,守住自己的本性,与外在环境和谐相处。这些都给现代人追求心灵自由以启示。

编辑 曾淑花 二审 韦多加 三审 陈慧