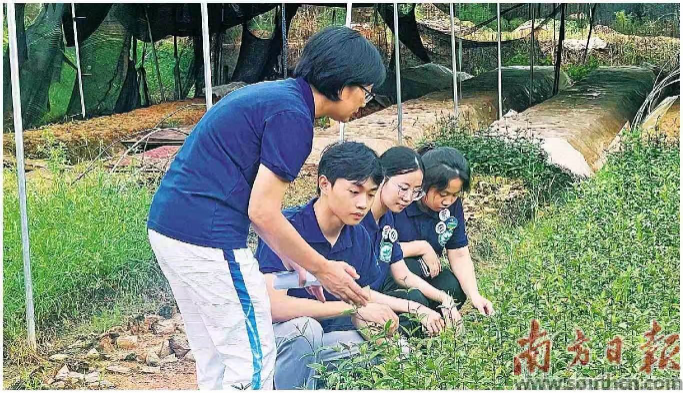

肇庆学院实践队师生在田间检查巴戟天组培苗生长情况。肇庆学院供图

开栏语:今年暑假,共青团广东省委员会牵头实施广东青年大学生“百千万工程”突击队行动,已有超200所省内外大中专院校参与其中,超10万名大中专学生组建“百千万工程”突击队,奔赴全省县镇村开展定向服务,发挥专业所长,为乡村发展注入青春动能。即日起,南方日报、南方+开设“青春力行‘百千万’”栏目,展现青年大学生投身“百千万工程”的青春风采,敬请关注。

新种苗、种植课程、AI照管果树……这个夏天,超10万名广东学子组成“百千万工程”突击队,奔赴全省县镇村。其中有不少学子依靠科技智慧和科技知识,让实验室成果在乡村开花结果,为当地农业生产注入新活力。

利用AI为果树把脉

烈日当空,酷暑难耐。在肇庆四会黄田镇的四会砂糖橘省级现代农业产业园里,一架无人机盘旋在果树间,瞄准叶面拍摄。

一旁,肇庆学院“天眼助农,护‘果’有我”实践团的两位成员分别负责操控机器以及监控计算机上的识别模型反馈。

四会是中国柑桔之乡,砂糖橘是四会黄田镇乡村振兴的支柱产业。实践团的同学们了解到,虫害、叶病是砂糖橘种植中最影响果实生长、果农收成的两大问题。由于种植面积大,现场监测往往耗时耗力,效果却未必佳。

于是,他们想到:是否能让AI学会为果树“把脉”,实时监测虫害、叶病?

利用计算机视觉技术,实践团成员输入大量图像数据,训练了一个能够识别4—5种柑橘果树常见叶病的识别模型,精确度高达99.4%。

实践团在果园里安装了地面检测桩,可实时监测土壤温度、湿度等指标。与此同时,他们每天操作无人机拍照,实时上传果树叶面情况。团队成员梁嘉欢介绍,供农户使用监测的手机端应用也已搭建完成,计划今年内推出。

实时监测和数据反馈,将让果农不到果园也能及时发现病虫害,照管果树有了好帮手。

每天扎根镇里,成员们也有了新收获。目前,系统识别出来的主要是果树所患叶病,但当地果农提到,虫害往往是引起叶病的原因。如果接下来能够让AI学会监控虫害,就能够帮助他们实现防患于未然。

“以前,让AI学习看什么病,是我们从论文中得出来的结论。来了镇里,我们更知道到底果农有着怎样的需求了。”梁嘉欢说。

科技育苗助农增收

“一年能顶三年!”站在肇庆德庆县高良镇的山坡上,德庆聚缘巴戟天种植合作社(下称“合作社”)负责人何伟良感叹。他手中的巴戟天组培苗种下刚满一年,根部便粗壮得快赶上种下三年的扦插苗。

德庆县是全国巴戟天生产面积最大的区域。仅是高良镇,巴戟天的交易额一年便能达到5亿—6亿元,镇上种植巴戟天的山便被称为“巴戟山”。

多年以来,当地种植户培育巴戟天都采用扦插苗,成活率低、种植周期较长。肇庆学院生命科学学院教授邵玲通过种质脱毒技术,研究出了提纯复壮组培苗。相比于扦插苗,组培苗成活率更高,药材的质量和产量也能有较大提升。

近年来,肇庆学院与合作社开展校企合作。组培苗先由生科院师生在实验室完成前期掐尖、生根以及驯化等环节,再由何伟良在育苗大棚内培育为成苗,并向镇里的农户推广。

这个暑假,作为指导老师,邵玲带领肇庆学院“奋‘戟’者先——助力南药巴戟天种质创新”实践队来到高良镇,向村民们免费提供了6600株巴戟天组培苗,还现场为种植户介绍了种植技术。

何伟良介绍,截至目前,合作社已陆续向农户推广超40万株组培苗,反馈都很好,这种“一年顶三年”的组培苗,被种植户们“抢着种”。

◆编辑:龙慧◆二审:陈吉春◆三审:周亚平