在人类探索自然的征途上

深海、深地、深空

一度是三大空白地带

“十四五”期间

我国在这三个领域

都取得了哪些成绩?

01

向海图强

从“认识深海”到“利用深海”

“十四五”期间,中国从“认识深海”到“利用深海”,一步步向着“海洋强国”建设迈进。

1.万米海底 “奋斗者”号突破认知边界

不久前,“奋斗者”号载人潜水器在太平洋西北部深达9533米的海沟中,发现了一个绵延2500公里的巨大“生命绿洲”。五年来,从南海海沟到太平洋洋底,“奋斗者”号带着科研团队,勘测足迹覆盖全球多个关键深海区域,为我国探索深海、利用深海打下坚实基础。

2.我国首个自营深水油田油气产量创新高

在深海开发中,能源开发的表现尤其突出。前不久,我国首个自营深水油田“流花油田”,油气产量再创新高。

总台记者 何俊儒:我现在在位于深圳东南240公里的流花油田,这里高峰时期一天就能产出1.38万吨原油,到现在为止,这里已经累计贡献了超3800万吨的原油,占据了我国整个深水原油产量的95%以上——可以说,这里就是中国名副其实的“深水油气粮仓”。

3.深海油气成我国能源供应重要“补给站”

五年来,中国海油国内原油产量增长至5861万吨,国内海上原油增产量超1600万吨,占全国原油总增量的比例超过七成,深海油气已成我国能源供应的重要“补给站”。而这些不断突破的背后,是我国深海装备的越来越硬核。

4.从渤海到南海 海洋“新装备”集体亮相

在渤海,垦利6-1亿吨级大油田上部组块完成安装,成为我国海上智能无人井口平台数量最多的开发项目;

在珠江口盆地,我国首个深海二氧化碳封存项目已经实现关键技术突破,为我国的碳减排目标提供了新的途径;

在北部湾海域,我国自主研发的首个水下机器人“七功能机械手”成功投用,为深海智能化作业提供技术支撑;

在海南海域,我国自主建造的亚洲首艘大型深水物探船——“海洋石油720”正持续开展海底地层结构的三维测绘工作。

未来的深海不只是“资源库”,更是科技突破、绿色发展的“新战场”。

02

深地突破

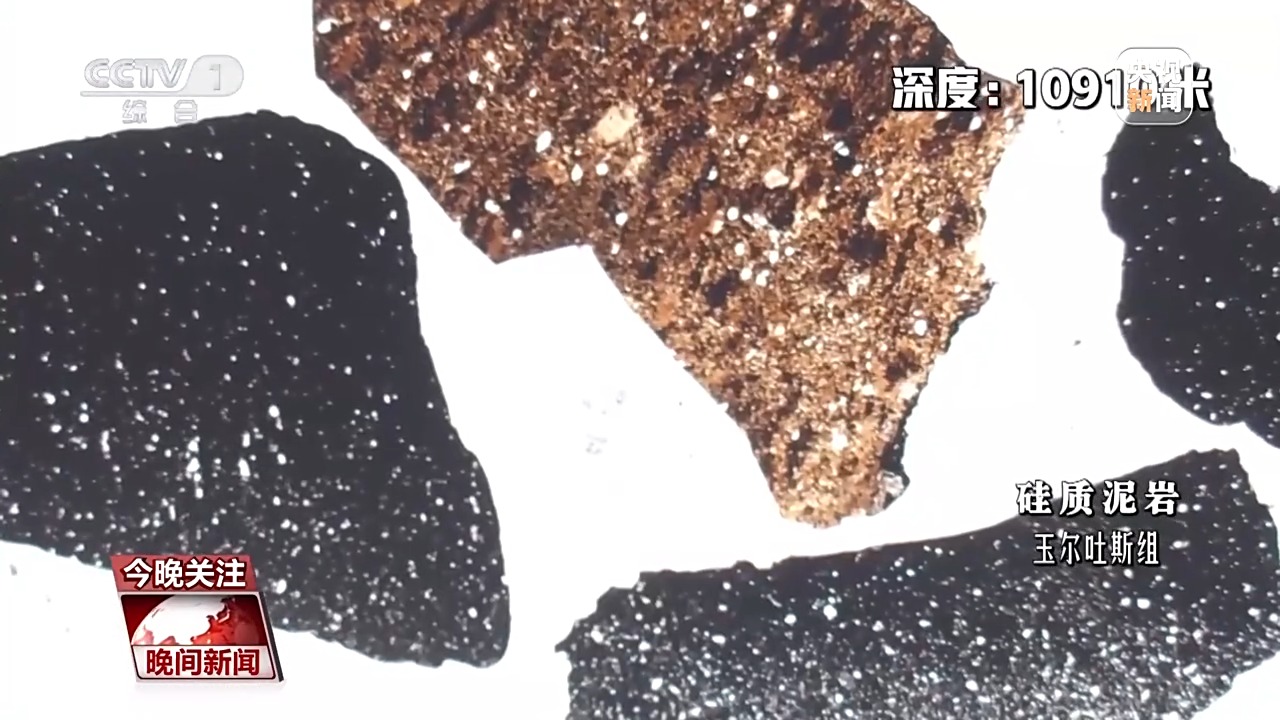

成功钻至地下10910米

您听过来自地下万米的声音吗?如今,我国的钻机已经挺进到地下一万多米。一万多米的地下,究竟是什么样子?

要获取这些来自万米地下的岩石画面,离不开我国自主研制的深地探测三利器:钻头、钻机和导向系统。五年来,这些新装备的应用,不断压缩着中国深地钻探时间表。

从地下7000米突破至8000米,我国用了29年;

从8000米迈进至9000米,用了15年;

从9000米冲刺至万米大关,仅用了3年。

突破也常常与风险并存。深地塔科1井从地表启动钻探时一路“高歌猛进”,279天就突破了万米大关,却在从万米向最后近1公里冲刺时,足足耗了300多天。

中国石油塔里木油田企业首席专家、深地塔科1井井长 王春生:快接近一万米的时候,地下温度达到200多摄氏度,地质岩性的变化我们也是未知的,会引起哪些危害呢,对我们来说是一个未知的领域。

当钻井距离地下万米仅剩23米时,突然出现了卡钻,一旦处理不好,8000多米的钻杆就可能永远“埋”在地下,前期所有努力都将功亏一篑。

王春生介绍,当时他们在钻具组合里面下入了随钻震击器,但是连续震击了21次也没能解卡,最后重新调整了参数,又继续震击了39次,最后非常艰难地解卡了。

终于,深地塔科1井在今年年初迎来了历史性时刻——成功钻至地下10910米!首次在万米地下找到了油气的踪迹。

03

星际远航

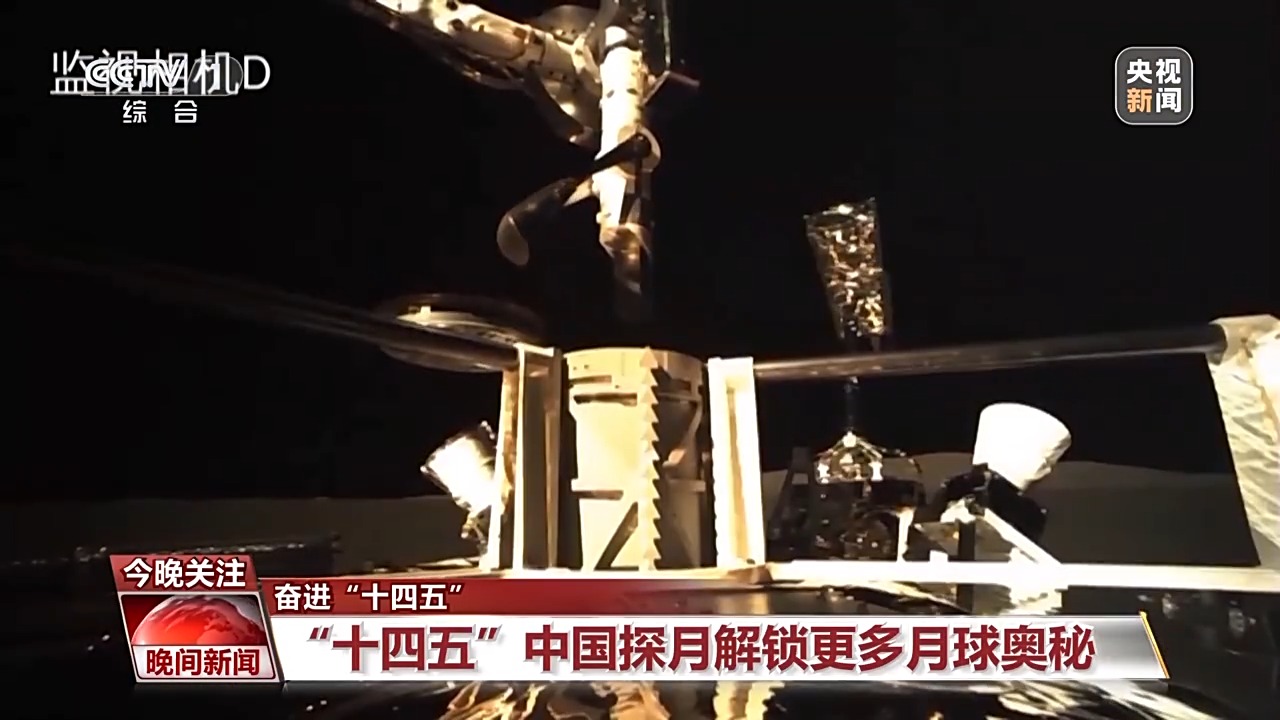

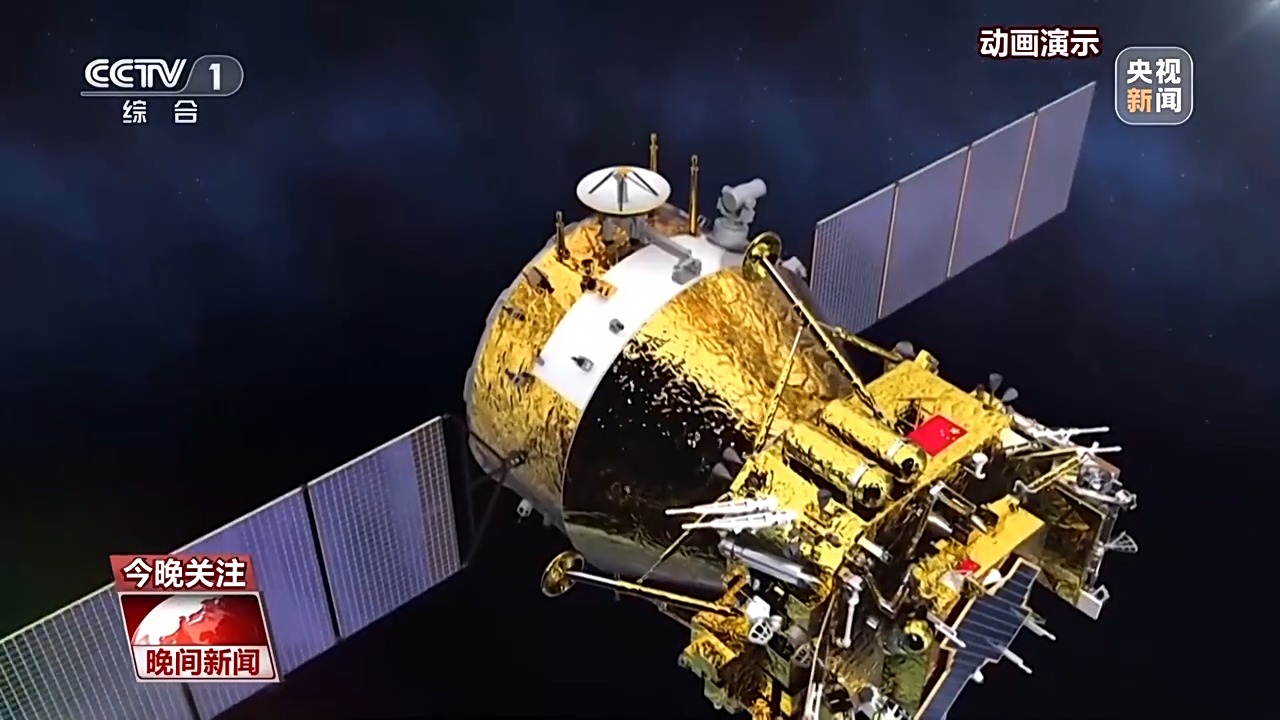

中国探月解锁更多月球奥秘

“十四五”期间,中国探月工程实现从月球正面采样,到月背采样的历史性跨越,突破逆行轨道设计、月背智能采样等关键技术,并以开放姿态搭载多国科学载荷,为人类月球知识库贡献了关键力量。

2020年11月24日,嫦娥五号成功发射,奔向月球。在经历了23天的太空探险之后,携带1731克月球样品返回地球,标志着中国首次月球采样返回任务圆满完成,中国探月工程“绕、落、回”三步走规划完美收官。

2024年5月3日,嫦娥六号在中国文昌航天发射场发射升空。历经53天的太空旅行后,携带1935.3克月球背面样品返回地球,完成世界首次月球背面采样返回之旅。其研究也取得突破性进展,揭示南极-艾特肯盆地形成于42.5亿年前。

目前,我国探月工程四期正在实施,明年嫦娥七号将出发,前往月球南极寻找水冰存在的证据。嫦娥八号计划于2029年前后发射,与嫦娥七号共同开展科学探测和资源开发利用验证试验,为国际月球科研站建设奠定基础。

◆编辑:吴玉珍◆二审:郑沛锋◆三审:周亚平