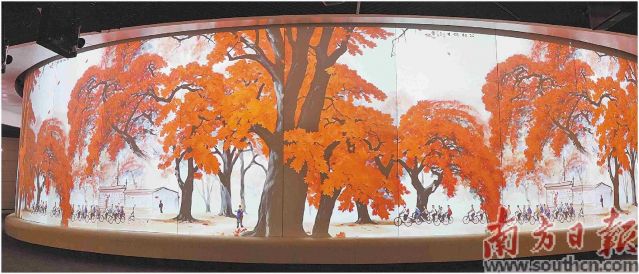

▲作为“粤港澳大湾区文化周”核心活动,“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”今日拉开帷幕。展厅内,广东美术经典在巨幅环形多媒体屏重现。南方日报记者 仇敏业 摄

沪上秋意正浓,七台精品,一场大展,多场文化交流……“粤港澳大湾区文化周”乘着温暖的珠江风潮,跨越千里,欣然赴约黄浦江畔。

“这是粤沪两地文化交流史上第一次‘文化航母’级的盛大启航、盛装展示,是一场由高度诗意想象力推动的粤沪两地艺术家双向对话,一曲热烈的文化恋歌。”中国文艺评论家协会原副主席毛时安在接受南方日报独家专访时评价道。

作为第二十四届中国上海国际艺术节重磅内容,“粤港澳大湾区文化周”于10月18日正式开幕。广东携手香港、澳门,将大湾区优秀文化项目带到了申城。

从珠江到黄浦江,广东与上海百余年来同气连枝,岭南文化的革新精神与海派文化的包容气质一脉相承。粤沪“再相逢”的背后,有何深意?这场跨越地域的对话,又将为两地区域文化交流与合作,带来哪些新的契机?

格局跃升▶▷

从“一省”到“一域”的升级交流

这是一次期待已久的相见。

自2005年起,上海国际艺术节便开始广邀各地举办“主宾省文化周”。云南首开先河,内蒙古、青海、湖北、重庆、甘肃、河南等地接力登场。香港也曾在2010年第十二届、2019年第二十一届受邀赴沪。而今年,粤港澳携手前来,格局已然不同。

“此次‘粤港澳大湾区文化周’,与过去其他省份的文化周有明显不同。”上海市文联理论研究室主任、上海市文艺评论家协会副主席胡晓军在接受南方日报专访时表示,“此番来到上海,广东不只是以岭南文化为单独内容展示,而是放眼、辐射整个粤港澳大湾区的大格局,站位高远。”

“文化周”期间,7台粤港澳原创剧目、14场精彩演出,将在申城多个剧场连番亮相。其中4部作品来自广东,3台来自港澳,每部作品都是湾区文艺“守正创新”的生动注脚。

在胡晓军看来,此次岭南文化到上海,“不只是一个省和一个市的关系,而是两个区域在经济、社会、文化统筹高质量发展层面的交流”,这也是“文化周”举办的底层逻辑。

这一判断得到了上海格物文化发展研究院院长、中国群众文化学会文旅业态创新与推广专委会主任符湘林的呼应。他在采访中表示,“粤港澳大湾区文化周”意义重大,与往年的文化周相比呈现三大特点:一是交流的规模、体量与层级从“省级”跃升至“域级”;二是广东和上海辐射的两大区域均为国家重点城市群,二者的交流碰撞超越了一般省际文化交流;三是先行地与先行地的对话,更容易产生示范与引领效应。

粤沪渊源▶▷

同气连枝的“海派”文化

在刚刚收官的第五届粤港澳大湾区文化艺术节上,著名剧作家、中国戏剧家协会顾问、上海戏剧学院教授罗怀臻道出了粤沪两地深刻的文化亲缘。

“广东和上海有一个共同的文化传统,那就是‘海派’。”罗怀臻解释道,“这个‘海’,指的是尊重传统但不固守传统,致力于创新但不凭空创新。”

“海派”一词从何而来?罗怀臻细数源流,这个词最初起源于美术领域。他介绍,19世纪中后期,上海、广州等沿海城市的一批文人画家受西方绘画的影响,结合本土传统进行创新,并将作品推向市场,诞生了“海上画派”。

正如上海著名画家程十发所言,“海派无派”——不宗一派,而尊重每个传统;不固守经典,而在经典上完成自己的创作。这种理念后来从绘画扩展到文学、戏剧、建筑乃至日常生活,成为一种文化态度和艺术精神,也融进了广东和上海的文化血脉里。

胡晓军则从历史维度进行了阐释。他表示,上海和广东(尤其是广州)两地作为重要的对外通商口岸,共同经历了从被动开放到主动开放的百年沧桑,率先经历中西文化的碰撞、竞争、交流与融汇,孕育出了海派文化与岭南文化两大“艺术奇葩”。改革开放后,广东和上海在文化方面,也同样是全国的排头兵、先行者。

由此可见,两地文化同气连枝、血脉相通。“海派文化和岭南文化,同是引领中国近现代与改革开放浪潮的先锋,两地交流应该是惺惺相惜的,因为我们有着非常相近的精神气质。”胡晓军说。

上海文艺评论家方家骏观察到,近年来粤港澳大湾区的文化艺术精品“源源不断输送到上海”,《八和会馆》《白蛇传·情》《奉天承运》等粤剧在上海赢得良好口碑;音乐剧《大状王》连演12场场场爆满;《醒·狮》《英歌》等舞剧多次抵沪仍人气不减。上海戏剧学院研究生部主任李伟认为,这些来自大湾区的演出“反映了大湾区艺术家崇尚自由、不拘一格、大胆创新的精神面貌”。

这次文化周,广东又带来了最新的文艺创作成果。方家骏表示,上海与粤港澳大湾区的文化交流进入到高规格、大规模的新局面,机制化、平台化、多元化的交流互动格局已然形成,未来的交流将不再是零散的项目往来。

而他最为看好的是,上海与大湾区在国际化当代艺术视野的互补和碰撞中,将迎来新的生机。

两地共创▶▷

秀出“区域协同”新范式

“这次文化周的意义,我认为是‘双向激活’。”上海话剧艺术中心副总经理、中国话剧电影导演何念表示,两地碰撞不是简单的“你演我看”,而是让艺术资源流动起来。“这种交流不是一次性活动,而是长期生态的起点——未来可能催生联合创作、人才互换,甚至推动两地艺术节展的机制化联动。”

去年,何念与广东团队合作创作音乐剧《雄狮少年》,对两地共创有切身体会。“合作中我最深的体会是‘尊重基因,互补短板’。”他分享道,“从互相欣赏到共同创造。两地的文化基因不同,但我们都有敢混搭、能落地的实干精神——这种精神本身就是合作的土壤。”

在何念看来,海派与岭南文化“都讲究‘接人气’,不端着”,但各有特色:“海派艺术是‘精致里藏着烟火’,比如上海话剧擅长把都市人的细碎情绪做深做透;岭南文化是‘生猛里带着巧思’,像醒狮、英歌舞,动作刚劲但细节里全是民俗智慧”。这种差异恰恰成为共创的灵感来源。

本次文化周还特别组织英歌舞、醒狮等富有岭南特色的非遗表演,深入展馆、商圈、美育空间等上海城市公共区域开展互动展演。充满南国生命力的民俗艺术,将以最亲切直接的方式,向上海传递岭南文化的温度与诚意。

展望未来,符湘林期待建立长效机制:“不是说一次活动后就结束了,希望每年都能有这样的交流。”他认为,除了艺术节期间的互动,也可以常态化建立长三角与粤港澳大湾区的“文化共享互动交流平台”,推动人才互访和季度性“走亲”。他也看到了产业合作方面巨大的互补空间,期待两地联手,能为文化企业和相关产业提供更多更好的合作选择。

站在新时代的起点,两地未来的文化交流不再仅仅是节目的往来、人员的互动,更是两个国家战略区域在文化层面的深度协同。从“你演我看”到“联合创作”,从“单向输出”到“双向激活”,从“对话交流”到“资源互通”,沪粤两地的文化合作,有着广阔的想象空间。

当岭南遇见江南,当珠江与黄浦江奔涌交汇,粤沪文化交流气象万千。

■延伸阅读

“大展”搭桥开启粤沪交流新契机

“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”今日在上海拉开帷幕,象征岭南画学回到“初心”的原点。

作为中国近现代两大文化重镇,岭南革新精神与海派包容气质彼此滋养,广东与上海始终保持着血脉相连的文化纽带。

上海不但是中国近现代艺术策源地之一,还是岭南画派传播革新思想的前沿阵地。在这里,高剑父创办《真相画报》,林风眠开启求学之路,关良融合中西绘画,赵兽推动现代艺术……陈烟桥、赖少其、李桦、黄新波等粤籍版画先驱,也深受身在上海的鲁迅思想影响并与之书信往来。

改革开放以来,粤沪两地继续为引领全国艺术思潮发挥先锋作用。“上海双年展”与“广州三年展”应运而生,成为其时最具国际影响力的当代艺术品牌。

上海美术馆首席策展人项苙苹介绍,两地美术机构一直保持良好互动。早在2008年,为促进华人双年展群的推广,广东美术馆、上海美术馆联合台北市立美术馆,推动三地三馆双(三)年展的开幕联动。

“如今,无论长三角还是大湾区,两地都已形成了具有全国影响的综合性展览集群,为艺术家艺术理念的碰撞提供了互动平台。”上海当代艺术家丁乙说。

“粤港澳大湾区文化周”的揭幕,也将为粤沪交流开启新契机。“长三角和大湾区都向世界展示中国开放、创新、包容的文化形象,期待两地艺术家形成合力,共同提升中国艺术的国际话语权。”中央美术学院教授、中国美术家协会理论与策展委员会副主任于洋说。

◆编辑:李靖◆二审:冯嘉扬◆三审:刘捷