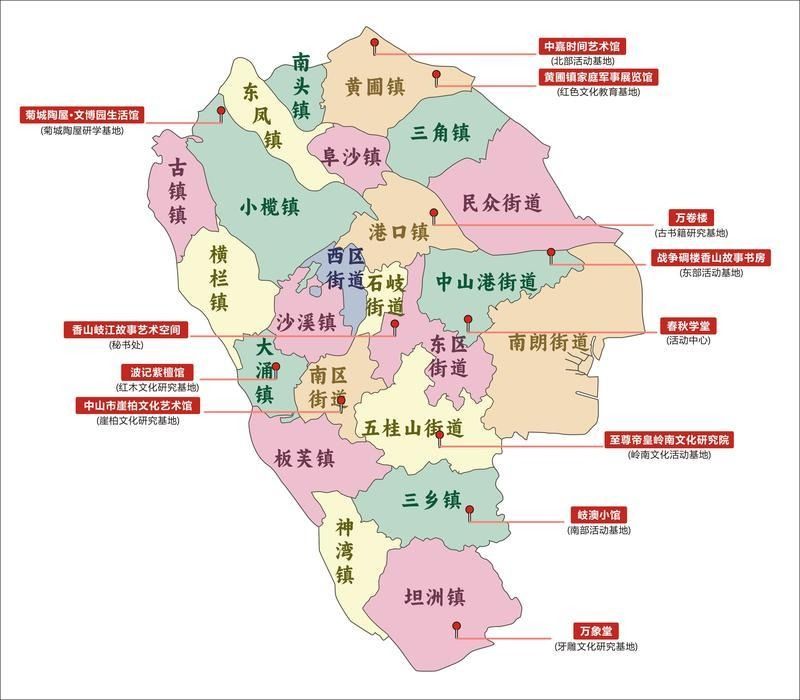

近日,中山市收藏家协会“收藏文化地图”正式发布,12处特色收藏场馆遍布全市多个镇街,不仅标注了详细地址、预约电话和场馆核心主题,更串联起陶瓷、书画、红木、红色文物、古书籍、崖柏等多元收藏资源,让爱好文化与收藏的市民有了家门口的文化打卡地,为中山“现代化人文精品城市”建设添上了浓墨重彩的一笔。

11月5日,中山市收藏家协会活动中心——春秋学堂内墨香与古意交融,悠扬的古琴声萦绕耳畔,瞬间将人带入传统文化的沉浸式氛围中。

“妈妈你看,这个碗的花纹和我们课本里看到的唐宋瓷器不一样,颜色更鲜亮呢!”小学生梓轩拉着家长的手,在展柜前驻足发问。小朋友也许还不能准确分辨瓷器归属的年代,但今天在这里看到的一切,已在他的心中埋下了名为收藏的种子。场馆二楼的画室里挂着中山市老一辈书画名家余菊庵老师的作品,其书法苍劲古朴,画作焦墨枯笔尽显岭南画派的气息与文人画的雅致;协会主席李君杰的风物写生画作点缀其间,笔触细腻;更有国内知名书画家的山水、花鸟佳作陈列,笔墨丹青间尽显艺术张力,让市民频频驻足惊叹。

“以前带孩子去博物馆,隔着玻璃看不过瘾,这里不仅能亲手感受千年前器物的温度,还有专业的老师为我们答疑解惑。这种沉浸式体验太难得啦!”市民陈女士笑着说,”收藏文化地图“解决了“想逛没去处、想看没细节”的难题,带娃再也不用愁“看不明白,讲不清楚”的问题。

“收藏文化地图”中还有另一处热门打卡地——岐澳小馆。这里同样人气十足。这座集古陶瓷收藏、红木家具观赏、书画交流于一体的文化空间,以明清风格的榫卯结构红木家具为陈设,案几上摆放着清代的青花瓷笔洗、民国的竹雕笔筒,墙角的酸枝木太师椅纹理清晰,触摸之下温润厚重。家长带着孩子端详古陶瓷上的缠枝莲纹、婴戏图,老师在一旁讲解“青花成色取决于钴料”“榫卯结构不用一钉一铆却稳固千年”的知识,让亲子在互动中感受传统工艺的匠心。

而位于火炬高新区文化精品村大环小区的“战争碉楼香山书房故事”,则是东部活动基地的特色场馆——青灰色的碉楼墙体带着历史的沧桑,留存着战争留下的弹孔,内部收藏着古陶瓷、古家具,以及革命战争时期的红色藏品、红色书籍,泛黄的书页上记录着峥嵘岁月。不时有学生组团前来,听讲解员讲述大环小区的革命故事,在实地探访中感悟红色文化、厚植爱国情怀。

地图为媒:文艺惠民,铺就文化研学之路

“收藏不能闭门造车,要让资源活起来、让市民乐起来。”李君杰介绍,今年协会换届后,便着力打造覆盖全市的收藏文化服务网络,发布收藏文化地图的初衷,就是为了方便市民根据兴趣精准打卡。目前,地图上的12处场馆涵盖钟表、崖柏、古书籍、红色文物等多个领域,未来还将持续通过协会筛选认证,新增收藏文化场馆,让文化服务触手可及。

为了让收藏文化更贴近大众,协会旗下各场馆已形成常态化活动机制:三乡古鹤村的岐澳小馆每周日下午举办藏品分享会,老师会带着老票证、旧钟表、古钱币等藏品,为观众分享藏品背后的故事,市民不仅能亲手触摸藏品,还能提问互动,了解收藏相关知识;位于黄圃镇的红色文化教育基地受各学校邀请,不定期在学校举办红色文化展览,通过“实物+故事”的形式,让红色基因代代相传。

针对青年群体,协会计划推出收藏文化入门培训班,从文物鉴别、历史背景、保护常识等基础内容讲起,培育年轻一代的文化兴趣与收藏意识。

“在收藏中保护,在保护中发展文化,这是我们的使命。”李君杰表示,协会始终坚守“文艺惠民”理念,接下来,除了持续完善收藏文化地图,未来还将通过讲座、沙龙、藏品交流展等多种形式,让收藏知识与文化成果惠及更多市民,让收藏不再是“小众爱好”,而是成为全民共享的文化盛宴。

如今,这张“收藏文化地图”不仅是文旅打卡指南,更是文明传承的纽带,让中山市民周末时光多了一份文化韵味,也为“现代化人文精品城市”建设注入了持久的文化动力。这个周末,不妨带上孩子,循着收藏地图的指引,在汉砖铭文里读历史,在笔墨丹青中品艺术,在红色记忆里悟初心,解锁家门口的沉浸式文化新体验。

扫码可以看到如何去12处特色收藏场馆

记者 柯颂 文波

◆编辑:吴玉珍◆二审:郑沛锋◆三审:周亚平